株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

猫が吐くのは珍しいことではありません。その原因にも病気はもちろんさまざまな理由が考えられますが、生理的に(異常はなくとも)吐いてしまうということもあります。そこで今回は、猫が吐く原因や注意すべき症状、吐いた後の対処法などの情報を詳しく紹介します。

<この記事のポイント> ・空腹や毛玉による嘔吐もある ・病気による嘔吐との見極めが大事 ・続く場合や誤飲が疑われるときはすぐ病院へ

監修した専門家

株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

アリアスペットクリニック 院長 / 臨床獣医師

神奈川県の地域中核病院でジェネラリストとして経験を積みながら、学会発表も行う。2019年アメリカ獣医内科学会で口頭発表。アニコムホールディングスに入社後は#stayanicomプロジェクトの中心メンバーとしてコロナ禍のペット救護に当たる。2020年から現職。得意分野は運動器疾患、猫使い(使われ)。

猫は食事の際に、フードを丸飲みする習性があります。このためフードを勢いよく食べたり、たくさん食べ過ぎたりするだけでも嘔吐することがあります。また食道の構造から見ても、胃の直前の3分の1が意図的に動かせない筋肉でできていることから、食道にフードが長くとどまることもあり、吐き戻しやすいと言われています。

獣医師オンライン相談サービス「アニホック」の調査によれば、猫で最も多い相談内容第1位は「嘔吐について」であり、多くの飼い主が嘔吐で病院へ行くべきか悩み、心配しているのです。

猫が吐く原因は、大きくわけて次のようなものが考えられます。

健康な状態での嘔吐 | 空腹、毛玉(毛球症)、ドライフードの膨張、急なフードの変更など |

|---|---|

病気による嘔吐 | 胃腸炎、膵臓や肝臓関連の疾患、甲状腺疾患、腎臓疾患、便秘など |

誤飲による嘔吐 | 異物誤飲、薬物・毒物の誤飲、人用の食べ物の誤飲など |

吐出 | 神経・筋肉の異常、食道のトラブル |

猫は吐きやすい動物であるため、体が健康であっても、食べ過ぎや胸やけ、早食いなどが原因で嘔吐することがあります。人と同じように空腹で気持ち悪くなって吐くことや、胃に溜まった毛玉(毛球)を吐き出す場合、ドライフードの膨張による場合もあります。

明け方や、食事の間隔が空いた時に吐く場合があります。これは寝ている間に消化液が逆流していたり、胃がからっぽになって胃酸が胃を刺激してしまうことが原因とされています。間隔が空きすぎないように食事を少量にして回数を増やしたり、飼い主が寝る前に少しだけ夜食をあげるなどすると、改善する場合があります。夜食をあげる場合は、その分だけ普段のご飯を少なくしてあげてください。

猫の舌にはブラシのような細かいトゲがあり、毛づくろいの際にそのトゲに毛を絡めて飲み込んでしまいます。毛は便と共に排出されることもありますが、胃に残った毛がたくさんたまり、毛玉になると不快感があるため吐き出します。

きちんと吐き出すか、便と一緒に出せているようであれば問題ありませんが、うまく出せないと胃に溜まって大きな塊になります。この状態は毛球症という病気で、食欲の低下や嘔吐の増加が見られます。ひどい場合は動物病院を受診しましょう。毛玉がたまってしまう猫の特徴としては、長毛種であること、もしくはストレス等が原因で毛づくろいの頻度が増えていること、換毛期(毛が生え変わる時期)であることが挙げられます。ほかにも、多頭飼いなどで同居する猫の毛づくろいをする猫も毛玉を吐きやすいと言われています。

猫がドライフードを食べている場合、食後に胃の中にあるフードが胃液や飲水によって急に膨張し、嘔吐することがあります。一度に大量のドライフードを食べてしまう、食欲旺盛な猫によく見られます。

この場合はフードの量を少量にして食事の回数を増やすことで改善が見られます。早食いで吐いてしまう場合も同じ対策で効果が得られます。もしくはウェットタイプのフードに変えてみてもいいでしょう。

食べているフードを突然変えると、胃や腸がそれに対応できず、嘔吐や下痢の症状が見られることがあります。フードを変えるときは1週間ほどかけてゆっくり変えていくことを意識してみましょう。

ゆっくり変えても嘔吐してしまう場合は、食べ物が体に合わない場合(食物不耐性)や、食物アレルギーの可能性もあります。元のフードに戻すか、動物病院に相談してみましょう。フードの袋や成分表示を持参するといいでしょう。

嘔吐を引き起こす病気の数は多く、主なものだけでも胃腸炎や甲状線疾患、腎臓疾患、膵臓・肝臓疾患、便秘など多岐に渡ります。

嘔吐の症状だけでは病気を特定することはできません。その他の症状や猫の状態をよく観察し、検査をすすめて原因を特定していきます。

普段から時々吐いてる猫でも、食欲が落ちた、毎日吐く、吐く回数が増えたなど変化を感じたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

胃や腸の粘膜に炎症がおきて、嘔吐や下痢といった症状が見られます。原因はストレスや感染症などさまざまですが、軽度なものでは対症療法だけでも自然に治ることがあり、原因不明なケースも多いです。

様々な年齢でみられ、嘔吐の原因としてとても多い病気です。検査によって原因がはっきりしている場合はそれに応じた治療が行われますが、嘔吐以外にこれといった症状や異常が見られない場合、また緊急の病気が除外された場合には、対症療法として制吐剤や制酸剤、皮下点滴などの治療をおこない、症状の改善を期待します。

胃や腸といった消化器と一緒に働き、食べ物の消化・吸収を助けるのが膵臓や肝臓といった臓器です。膵臓は「膵液」という食べ物の大部分を分解する消化液を作っており、腸に分泌されて消化・吸収を助けます。

この膵液がなんらかの原因で膵臓の中で活性化し、膵臓やまわりの内臓脂肪を溶かして炎症を起こしてしまった状態が膵炎です。膵炎の症状は激しい嘔吐や腹痛をともなう致死的なものから、たまに嘔吐する程度の軽いものまで様々です。食欲が低下したり、お腹が痛くなって抱っこを嫌がるといった症状が見られる場合もあります。

肝臓は腸で吸収された栄養をたくわえたり、脂肪の吸収に必要な「胆汁」という消化液を分泌したりしています。この肝臓や、胆汁をたくわえる袋である「胆のう」、胆汁の腸への通り道である「胆管」などに病気があると、嘔吐や食欲不振、黄疸といった症状が見られます。

膵臓や肝臓の病気は、症状が軽いからと言って放置してしまうと、重症化して命に関わることがあります。特に猫の場合��は2・3日何も食べない状態が続くと急激に体調が悪くなってしまう場合がありますので、異変を感じたら早めに動物病院を受診しましょう。

関連記事:猫の食欲不振の原因と改善方法を獣医師が解説 | 吐き気や嘔吐、げっぷは病気のサイン?

甲状腺は体の代謝をサポートする甲状腺ホルモンを分泌しています。甲状腺機能亢進症は高齢猫の代表的な病気で、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで代謝が過剰になり、「たくさん食べるのに痩せていく」という症状が一般的です。

他にも嘔吐や下痢、水をたくさん飲む、毛並みが悪くなる、落ち着きがない、頻脈や高血圧など様々な症状が見られ、食欲が逆に落ちることもあります。放置するとだんだんと顔つきも変わり(頬がこけて、やつれたような顔になります)、吐いたり下痢をしたりするうちに消耗していきます。

甲状腺機能亢進症については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

腎臓は尿を生成して、不要になった老廃物や毒素を排出することが主な役割です。また尿をなるべく濃く作って、水分を体に残すことも重要な役割です。

腎臓が障害を受けてうまく機能��できなくなると、老廃物や毒素の排出が上手くいかない、または薄い尿が大量に出て脱水してしまうといった状態になります。食欲不振や嘔吐、貧血などのさまざまな症状が見られ、次第に体重が減ってしまいます。

初期の腎臓病を見つけることは難しいですが、食欲、毛艶、水を飲む量、尿の色や量などを日ごろからチェックしておきましょう。

猫が便秘になると、便を出そうと何度もトイレで力むために腹圧がかかり、胃の中のものを吐いてしまうことがあります。人間のように自分で薬を飲んだり、意識して水をたくさん飲んだりできない猫にとっては、便秘は一大事です。放置すると食欲も落ちてしまい、次第に衰弱してしまいます。早めに動物病院を受診し、相談してみましょう。

猫は「捕まえて、食べる」という本能を満たせる遊びが大好きです。遊んでいる内におもちゃを飲み込んでしまったり、興味本位に人間の薬や食べ物を食べたりと、少し目を離したすきに誤飲してしまうことも少なくありません。症状は飲み込んだものによって様々で、誤飲の現場を見ていなければ原因が分からず、動物病院に連れて行くのが遅くなることもあるでしょう。

猫には食べていいもの、ダメなものの区別はつきません。飼い主がしっかりと管理して、猫�の生活スペースはいつもキレイにしておきましょう。

異物を飲み込んでしまうと、胃から排出するために嘔吐を繰り返すことがあります。異物が小さかったり柔らかいものであれば、胃を通過して腸に流れて行きます。運が良ければそのままウンチと一緒に排出されますが、サイズや長さ、素材によっては腸に詰まって「腸閉塞」という状態になってしまいます。この状態になると食欲や元気はゼロになり、嘔吐(吐く姿勢だけのことも)や下痢などの症状が見られます。放置すれば腸が壊死して裂けてしまい、亡くなる可能性が高いです。

一刻も早く動物病院を受診し、再発しないように家族で対策を考えましょう。

猫が誤って薬や毒物を飲み込んでしまうことがあります。大量摂取でなければ問題がないものもありますが、種類や摂取量によっては中毒症状を起こすものもあります。症状は嘔吐、よだれ、震え、運動失調、けいれん、腎臓や肝臓に障害を与えるものなど様々です。

人間の薬、観葉植物、タバコ、エンジンの不凍液などが代表的な例です。特に植物の誤食は多いため、観葉植物を置く場合は、猫に有害かどうか調べてから置く習慣をつけましょう。

人間の食べ物で、猫が食べてはいけないものも把握しておきましょう。主なものとしては、玉ねぎやニンニク、生卵・生肉、イカ、カフェイン入りの飲料・チョコレート、ブドウ・レーズンなどがあります。人の食べ物は置きっぱなしにしないようにしましょう。またキャットフード以外のものを食べさせる時は、しっかり調べてからあげる習慣をつけましょう。

吐出とは、食べたものや飲んだものが胃に入る前に排出されることを言います。吐出の場合は神経系や筋肉などの異常、もしくは食道に腫瘍や異物がある場合など、なんらかの理由で食道の機能が低下している場合に起こります。未消化のものを前動作なく吹き出すような吐き方がポイントです。

嘔吐であればお腹全体が「ボコッ!ボコッ!」と動く前動作があります。その後大きく口を開けて下向きに吐き出し、食後に時間が経っていれば内容物は消化が始まっています。

原因を追求していく中で、嘔吐か吐出かは重要なポイントです。吐き方についても注意深く観察してください。

猫が吐いたものの内容や、猫の様子などから、特に緊急性が高く要注意とされているものについて詳しく紹介します。

吐いた物の色がピンクや赤、もしくは黒っぽい茶色などであれば、体内のどこかで出血している可能性があります。

ピンクや赤であれば口の中や喉、食道、胃など出口付近からの出血が疑われ、歯周病や胃炎、胃や十二指腸の潰瘍、腫瘍などの可能性があります。

黒っぽい茶色であれば出血から時間が経過していることが考えられ、消化管の腫瘍が破裂してじわじわと出血が続いている場合などが考えられます。

緊急性は原因によって様々ですが、基本的には動物病院を受診した方がいいでしょう。特に吐いたものに血が混じるだけでなく、鼻からも血が出ていたり、呼吸が早く苦しそうな様子があれば、肺水腫など命にかかわる重篤なケースも考えられるため、至急動物病院を受診してください。

1日に何度も吐いている、もしくは何日も続けて吐いている場合は注意が必要です。誤飲や強い胃腸炎など消化器系の病気、もしくは腸閉塞や腎不全などさまざまな病気の可能性があります。

吐いた原因にかかわらず、何度も吐くことは体力を消耗し、脱水してしまうことで更に状態が悪くなります。すぐに動物病院を受診しましょう。

吐いた物の中にフード以外の異物がある場合は、誤飲が原因の可能性もあります。また吐いた後に猫が元気な様子でも、胃の中に残っていることもあり、腸閉塞などを起こす場合もあるため動物病院へ連れて行きましょう。

吐いたものの中に動く虫がいた場合は寄生虫がいる可能性があります。寄生虫がいる場合は便にも虫や虫の卵が見られることがあります。直近の便と一緒に動物病院へ連れていきましょう。人に感染する場合もありますので、手洗いをしっかりしてください。

吐きたそうにえづいているのに、何も吐き出せない、もしくはよだれだけが出ている場合は、異物誤飲や大きな毛玉など「吐きたくても吐けない」状態が考えられます。

時間が経つほど消化器へのダメージも大きくなってしまうため、早めに動物病院へ連れて行くことが大切です。

もし吐いた後でも食欲が戻らず、元気のない様子が見られる場合は、消化器系の潰瘍や胃の通過障害を起こしていること、ストレスなどを感じて胃の動きが悪くなっている場合などが考えられます。他にも食欲が低下してしまう病気は数多くありますので、体力が落ちてしまう前に動物病院を受診しましょう。

腎臓病の初期や慢性膵炎など、症状がはっきりせず、飼い主が変化に気付きにくいこともあります。多頭飼育であれば誰が嘔吐したのか分からない場合や、残したフードを他の猫が食べてしまうこともあるでしょう。そんな時は定期的に猫の体重をチェックしてあげましょう。慢性的な消化器症状がある場合は、食欲の低下に加えて栄養の吸収が悪くなる場合が多く、体重が減っていくことが確認できます。

また食欲の低下に加えて水も飲まなくなってしまうと、脱水症状やナトリウムやカリウムなどの電解質異常が進んでしまい、通院や入院が必要になる場合もあります。早めに動物病院へ相談してください。

嘔吐に加えて下痢や発熱など他の症状が見られた場合は、基本的に動物病院の受診をおススメします。軽い嘔吐だけでその後はケロッとしており、食欲もある時だけ、しばらく注意をしながら様子をみてもいいでしょう。嘔吐に加えて、トイレに何度も行くけどオシッコが出ないのであれば、結石による尿道閉塞などの疑い�もあります。緊急性の高い可能性があるため、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。

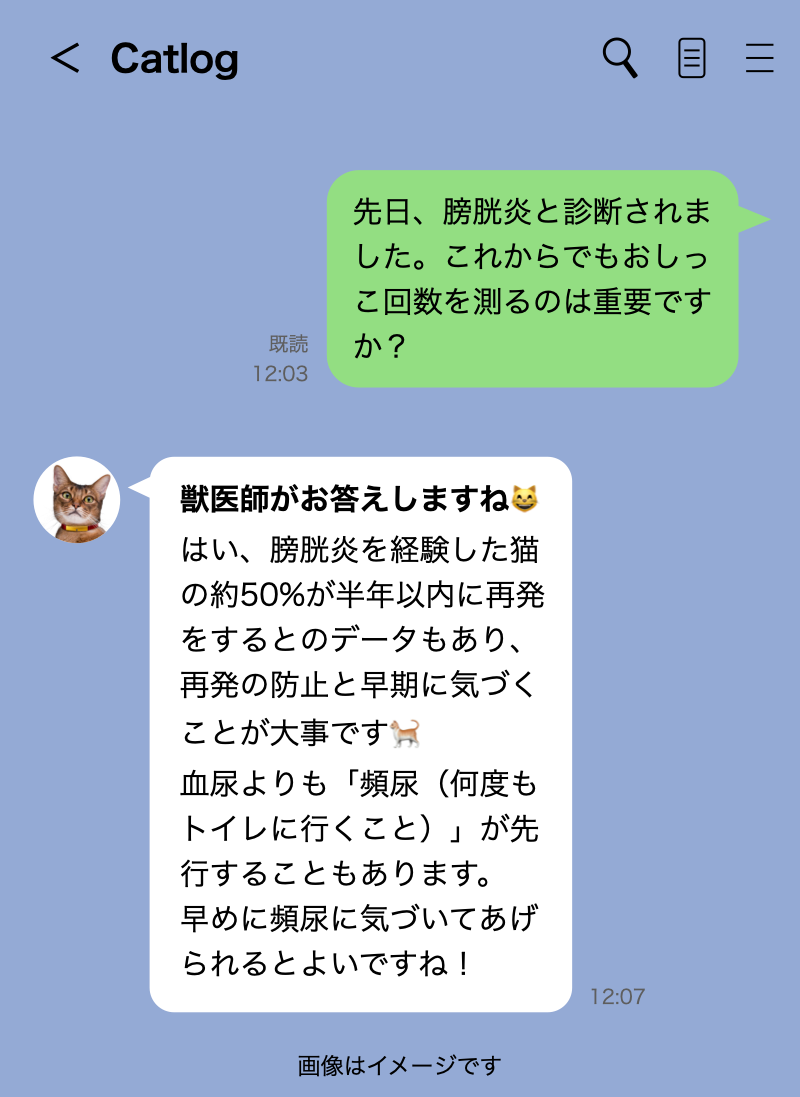

CatlogのLINE公式アカウントでは、トイレの回数・色・量のことから病気や暮らしのことまで、LINEで無料相談受付中です。 下記のように、飼い主様のお悩みやピンポイントに知りたいことに獣医師や猫のスペシャリストが丁寧に回答いたしますので、お気軽にご相談ください。

<相談の例> ・腎臓病と診断されたらどんなご飯をあげればいい? ・膀胱炎になったら、トイレの回数を知っておくことは大事? ・子猫を迎えて最初に用意しておくべきものは? ・ごはんを食べてくれないけど、どうしたらいい? ・太ってきたと言われたけど、ダイエットが難しい

<LINE公式アカウントはこちら>

上記のような症状は出ておらず、数回吐いたもののその後は元気な様子が見られる場合の原因と、その対処法について詳しく紹介します。

白い泡が混じったような透明の液体を吐くときは、直前に飲んだ水や胃液などが逆流したものと考えられます。猫はストレスによる胃のむかつきや、空腹により胃酸過多となり、胃液を吐くことがあります

吐いた後に食欲が落ちていなければ、一食のご飯の量を減らして回数を増やす、もしくは間におやつなどをあげてみましょう。

その後も繰り返し吐く場合には、やはり動物病院を受診しましょう。

猫は空腹などにより嘔吐する場合、たいていは透明な液体を吐きますが、まれに黄色い液体を吐く場合があります。この黄色い色は胆汁です。

空腹が続くことで胃の機能が低下し、通常であれば腸に流れるはずだった胆汁が胃に逆流することで起こります。この場合も同じように、ご飯の回数を増やすことで嘔吐が治まる可能性があるでしょう。

しかし、胆のうや肝臓疾患腎臓病の初期症状でも黄色い液体を吐くことがあるため、頻度などに注意し、あまりひどければ動物病院に連れて行くのがおすすめです。

猫はグルーミングで飲み込んだ毛の量が多いと、毛玉を吐くことがあります。頻度が多かったり食欲が一時的に落ちるなどする場合は、ブラッシングの回数を増やすことや毛玉が排出されやすくなるフードに変えるなどの対策により改善する場合があります。

ただし、あまりにも回数が多い場合やうまく吐き出せない様子であれば、動物病院に相談してください。

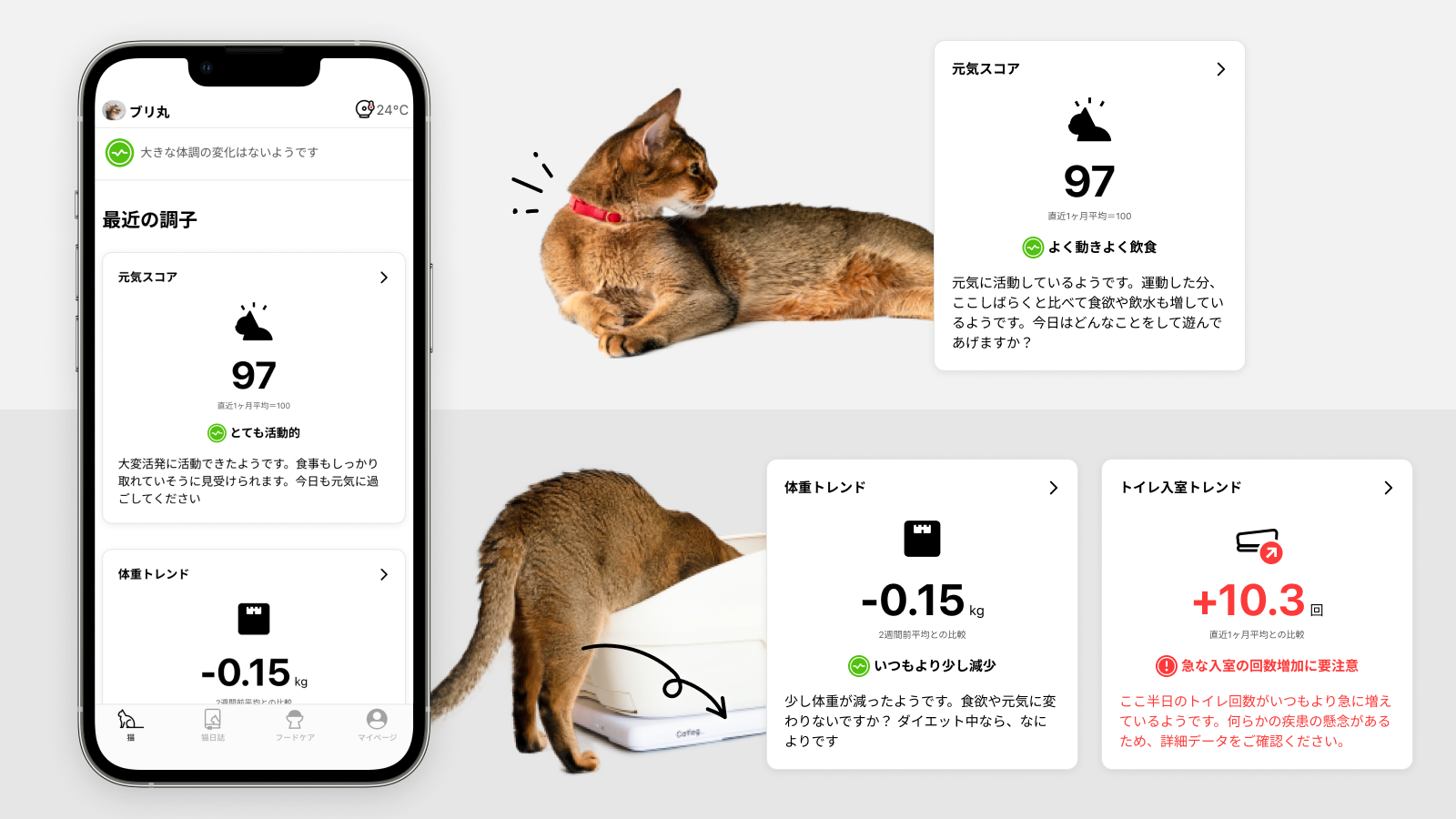

猫の嘔吐はさまざまな病気の症状として見られるほか、健康な猫でも日常的に見られます。原因を探るには、嘔吐した後は元気か、食欲はあるかなど他の情報も含めて考える必要があります。そんなときにおすすめなのが首輪型デバイスのCatlog(キャトログ)です。

首輪に搭載されたセンサーにより、「食事・水飲み・走る・歩く・寝る・くつろぐ・毛づくろい」などの行動がスマホに表示され、自動で記録されます。日々のわずかな行動の変化や、一緒にいても気付きにくい体調の変化も知ることができます。また外出時の行動も見守れるため、嘔吐した後の体調が気になるときも安心です。

毎日のコンディションをスコアで表示できるため、例えば先週の元気スコアが100で、昨日が60であれば、何か異変が起きているかもしれません。もちろん、こうした変化はアラートでもお知らせされます。

¥12,210

愛猫のコンディションを手軽に把握!データも残る!

Catlogの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

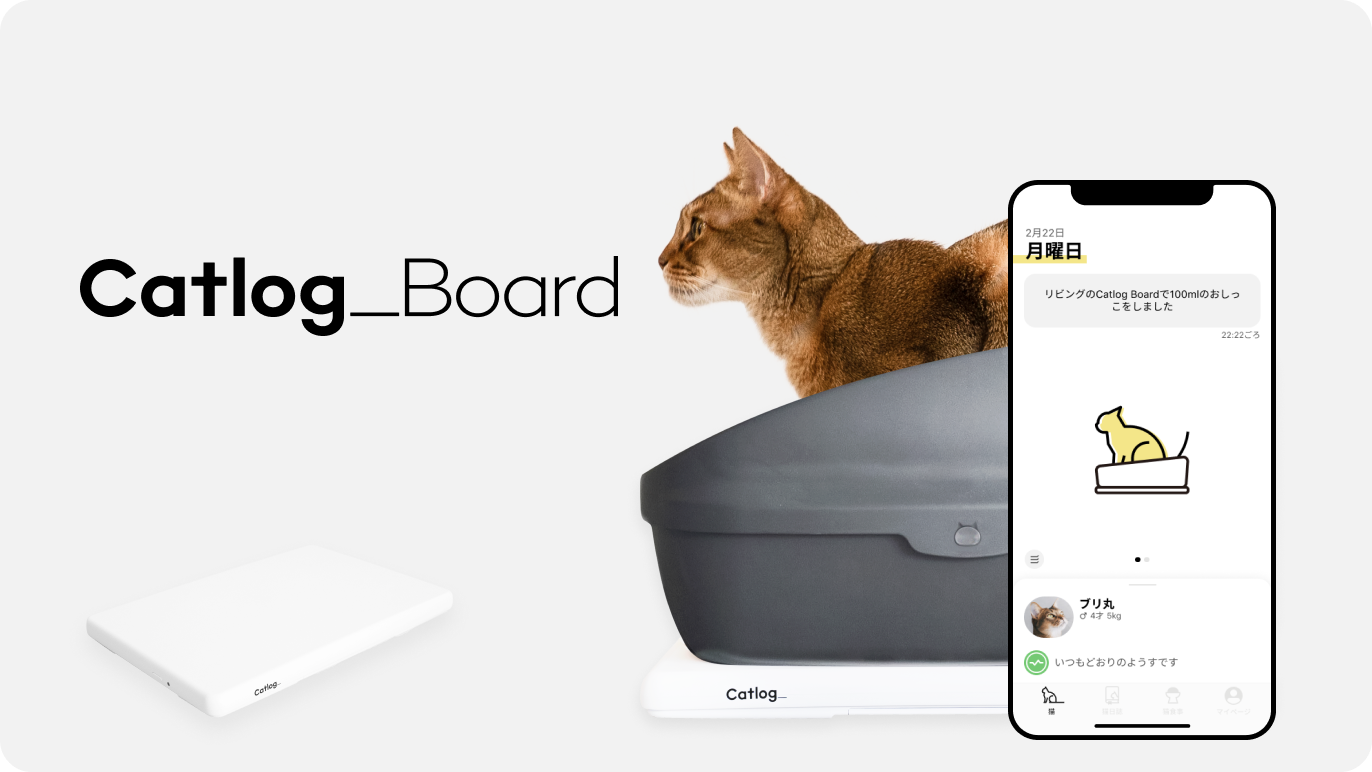

さらに、嘔吐を繰り返す猫では食欲の低下に加えて、体重が減ってしまうことがあります。トイレの下に設置するCatlog Boardを使えば、トイレに入るたびに体重をチェックすることができます。

おしっこやウンチの量も量れるほか、AIによる識別で多頭飼育にも対応しており、「誰の体重が減っているのか」「誰がウンチをしていないのか」など、より�細やかに猫たちの様子を知ることができます。

排せつの量や回数、体重を自動で記録!

Catlog Boardの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

猫が吐いてしまったときの原因や症状、対処法などについて紹介しました。

今回紹介したものはどれも一例に過ぎないため、少しでも猫の健康に不安を感じるのであれば、早めに動物病院を受診することをおすすめします。

嘔吐は多くの病気で見られる一般的な症状なので、原因を探るためには元気や食欲、体重の変化など他の情報も把握しておきましょう。可能であれば嘔吐物を持って行き、回数や猫の様子などと一緒に獣医師に伝えると原因を追求しやすいでしょう。

この記事をシェア

ライター

猫様のいる暮らし編集部

2匹の猫様と一緒に暮らしています。無防備になったお腹に顔をうずめ、猫吸いをさせていただくのが至福の時間。 猫様との暮らしにまつわる情報をお届けします。

2023/12/11

2023/05/15

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/21

2022/10/12

2022/10/12

2022/10/12

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/06/23

2022/06/16

2022/06/13

2022/05/26

2022/05/15

2022/05/05

2022/04/27

2022/03/24

2022/03/17

2022/02/21

2022/02/09

2022/01/27

2021/11/28

2021/11/07

2021/11/03

2021/09/23