株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

猫免疫不全ウイルス(FIV)に感染し、エイズ(免疫不全状態)を発症すると、免疫が低下することによりさまざまな理由で死に至ります。そこで今回は猫の飼い主に向け、基本的な情報や予防法まで詳しく紹介します。

<この記事のポイント> ・外出する猫の感染リスクは、20倍以上とも ・オスはメスの2倍多い ・エイズ発症までの潜伏期が長い ・潜伏期にも様々な病気を起こす

監修した専門家

株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

アリアスペットクリニック 院長 / 臨床獣医師

神奈川県の地域中核病院でジェネラリストとして経験を積みながら、学会発表も行う。2019年アメリカ獣医内科学会で口頭発表。アニコムホールディングスに入社後は#stayanicomプロジェクトの中心メンバーとしてコロナ禍のペット救護に当たる。2020年から現職。得意分野は運動器疾患、猫使い(使われ)。

猫エイズという呼び方は通称であり、正確には「猫免疫不全ウイルス感染症」という病気です。混同されがちですが、猫免疫不全ウイルス(FIV:Feline Immunodeficiency Virus)に感染した猫が、免疫不全状態(エイズ)を発症すると、猫エイズと呼ばれるようになります。人間でもウイルスの名前であるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)と、病気の状態を表すAIDS(エイズ:後天性免疫不全症候群)が混同されがちですが、言葉の意味合いは異なります。

「エイズ」という言葉から「感染する」「不治の病」という怖いイメージが浸透していますが、感染経路はかなり限られており、感染した場合でも発症せずに平均寿命まで生きる猫も多くいます。

猫感染症研究会によると、日本の猫におけるFIVの感染率は、10%前後と言われています。やや古い研究ですが、家庭内で飼育される猫だけでみるともっと低いと考えられます。屋内と野外を行き来する猫の感染率は15~30%と高く、室内で飼う猫の20倍以上とも報告されています。

またオス猫とメス猫で感染率を比較すると、オス猫の方が2倍以上感染率が高いこともわかっており、特に注意が必要です。オスが多い理由は、猫同士の縄張り争いやメス猫の取り合いなどで喧嘩になりやすいことが考えられます。この時に感染猫から咬み傷などを負うと、唾液や血液を介してFIVに感染してしまいます。

FIVに感染すると、さまざまな身体の変化が起きます。エイズ状態(免疫不全状態)になる前にも、病気がちな状態になってしまうことが多いです。

FIVは感染した後、すぐにエイズを発症し死に至るわけではありません。FIVには潜伏期間が存在し、その間も症状は起きますが、まだエイズを発症している状態にはありません。潜伏期間は長期の場合もあり、天寿を迎えるまでエイズを発症しないこともあります。

ただし、いつエイズを発症するかのタイミングは誰にもわかりません。エイズを発症すると、ほぼ100%の確率で亡くなってしまいます。発症はしないまでも、潜伏期間の間は口内炎や消化器症状などを繰り返し、徐々に進行することから、日々の体調には気を配る必要があります。

FIVに感染し、徐々に病状が進行すると、口内炎や歯肉炎、下痢、猫カゼなどの病気にかかりやすい「病気がち」な状態になります。さらに進行して末期の免疫不全状態になると、通常の免疫力があれば問題を起こさないような身の回りの細菌、真菌(カビ)、寄生虫などが原因でも体調を崩してしまい、皮膚炎や重篤な肺炎などの症状が現れます。これを日和見感染(ひよりみ感染)といいます。

このように、特定の症状に限らず、全身にあらゆる感染を起こしやすくなることが怖いところであり、治療が難しい理由でもあります。

理由ははっきりと分かっていませんが、FIVに感染するとリンパ腫などの腫瘍ができやすくなります。FIVに感染している猫は、感染していない猫よりも5倍リンパ腫を発症しやすいという報告もあるほどです。FIVに感染した猫はFeLV(ネコ白血病ウイルス)にも感染しやすくなり、さらにリンパ腫の発生の可能性を高めてしまいます。

リンパ腫とは白血球の一部(リンパ球)がガンになる病気です。胸の中や腸、鼻など全身の様々な場所に発生し、できた場所によって症状も異なります。治療には抗がん剤などを使う場合もありますが、積極的な治療が難しいこともあり、獣医師と相談しながら症状に応じて治療をおこないます。

猫免疫不全ウイルス(FIV)はヒト免疫不全ウイルス(HIV)と同じ「レンチウイルス属」に分類され、似た構造を持っています。しかし、FIVは人に対して感染せず、HIVも猫に感染することはありません。

もちろん猫同士では感染するため、多頭飼いでは注意が必要です。なお、犬などには感染しないものの、ライオンやトラなどの猫科の動物には感染すると言われています。

猫免疫不全ウイルス感染症と混同されがちなウイルスによる感染症として、猫白血病があります。正式名称は猫白血病ウイルス感染症で、ウイルスの名称は猫白血病ウイルス(FeLV: Feline Leukemia Virus)です。両者はまったく違うウイルスですが、治らないという点で共通項があり、混同されやすい感染症です。

FeLVは、咬み傷に限らず鼻汁、ウンチやおしっこなどの排せつ物などからも感染します。食器の共有などによっても感染するとされており、FIVと比べて感染しやすいことが特徴です。また感染後数年以内と比較的短い期間で腫瘍、貧血、免疫不全などが原因で死に至ります。

対してFIVは感染してからの経過が長く、必ずエイズを発症するわけでない�ため、余命や致死率などがFeLVとは異なります。ただし免疫が低下することから、FIVに感染している猫は、FeLVにも感染しやすくなります。また感染経路が同じ(唾液)であるため、咬み傷から同時に感染しているケースもあります。

どちらも一度感染すると完全に体の外に排除することが難しく、主に外で暮らす野良猫や外飼いの猫の間で感染するなど共通点もあります。

FIVは、猫同士の喧嘩による咬み傷から感染するケースがほとんどとされています。まれなケースですが、他にもいくつかの感染経路がありますので紹介します。また、感染しているかどうかを調べる方法についても紹介します。

FIVは、FIVに感染した猫との喧嘩による咬み傷などで感染します。感染力は強くないため、空気感染や接触感染はしません。また媒介となるのは唾液・血液などの体液であり、交尾中にオス猫がメス猫の首を咬む行為でも感�染します。

つまり室内で飼育し、FIVに感染した猫との接触機会がなければ、感染リスクはほぼないと言えるでしょう。

FIVに感染した母猫が子猫を産むことで子猫にもFIVが感染することがあります。母猫から子猫への感染経路としては胎盤を介した感染のほか、乳汁から感染することもあると考えられています。ただしこれらはまれなケースで、基本的には去勢・避妊手術を実施して早期に室内飼育をすることで、感染のリスクはかなり抑えられます。

FIVに感染しているかどうかの判断は、血液を採取して検査キットによる抗体検査を行います。

しかし、子猫の場合は母猫からの移行抗体を持っていることがあり、この場合は感染していなくても検査は陽性になってしまいます。移行抗体が消える生後6ヵ月以降に再検査をしましょう。またFIVワクチンを接種した場合も検査は陽性となりますので、獣医師にきちんと伝えましょう。

この検査キットによる抗体検査で陽性となるのは、感染して2ヵ月ほど経過し、「抗体が作られてから」です。例えば猫を保護した翌日に検査して陰性となっても、「感染しているけどまだ抗体が出来ていない」状態な可能性があるため、確実に感染していないとは言い切れないのです。完全に外の猫との接触を絶ってから、2ヵ月後に再検査をおススメします。

猫免疫不全ウイルス感染症の進行は、大きく分けて急性期、潜伏期、末期の3つのステージに分けることができます。猫の生活環境や免疫の強さによって様々なスピードで病気が進行し、症状も様々です。各ステージで見られる一般的な症状を説明します。

急性期は猫がFIVに感染した直後から数週間、もしくは数か月の間を指します。この時期は一時的にリンパ節の腫れや発熱、下痢、貧血などを起こす場合があります。ただし、これらの症状は猫かぜなど他の病気と見分けがつきにくく、軽度な場合は飼い主に気付かれないケースもあります。

なんとなく元気が無い、運動をしたがらないなどの症状も見られることがありますが、症状の程度には個体差があります。このステージを超えると、しばらくは普通の猫と変わらない様子になり、潜伏期に移行します。

下痢については、下記記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

潜伏期では、体内にウイルスは存在しているものの、見た目は普通の猫とほとんど差がありません。無症候期とも言われます。この状態は数か月から数年、場合によっては天寿をまっとうするまで続き、特に大きな症状は見られないことも多いです。

しかし、慢性的に猫カゼ�症状が見られたり、口内炎が長い間続いたりする場合も見られます。また、FIV感染猫はリンパ腫(腫瘍疾患)の発症リスクが5倍以上もあると言われており、こうした腫瘍疾患を発症することもあります。

この期間であっても、ウイルスの排出自体は行っているため、この期間に喧嘩、交尾、出産などを通じてほかの猫に感染を広げてしまいます。

末期は主にエイズ関連症候群期と、それがさらに進行したエイズ(後天性免疫不全症候群)期に分かれます。エイズ関連症候群期にはリンパ節の腫れに加えて、口内炎、歯肉炎、鼻炎、慢性的な下痢、皮膚病などを発症します。

特に口内炎は猫エイズによく見られる症状で、口の中に大きな潰瘍が出来てしまい、よだれ、強い口臭、痛みによる食欲低下などの症状が見られます。口の痛みが強いと上手く食事ができずに体重が減ってしまい、徐々に体力が低下してしまいます。

毛づくろいの回数も減り、毛艶や毛並みが悪くなってしまいます。また風邪なども引きやすく「病気がち」な状態になり、本格的にエイズ期に移行します。エイズ期では重い免疫不全による日和見感染症の他、重度の貧血、リンパ腫など悪性腫瘍の発生などにより衰弱し、最終的には死に至ります。

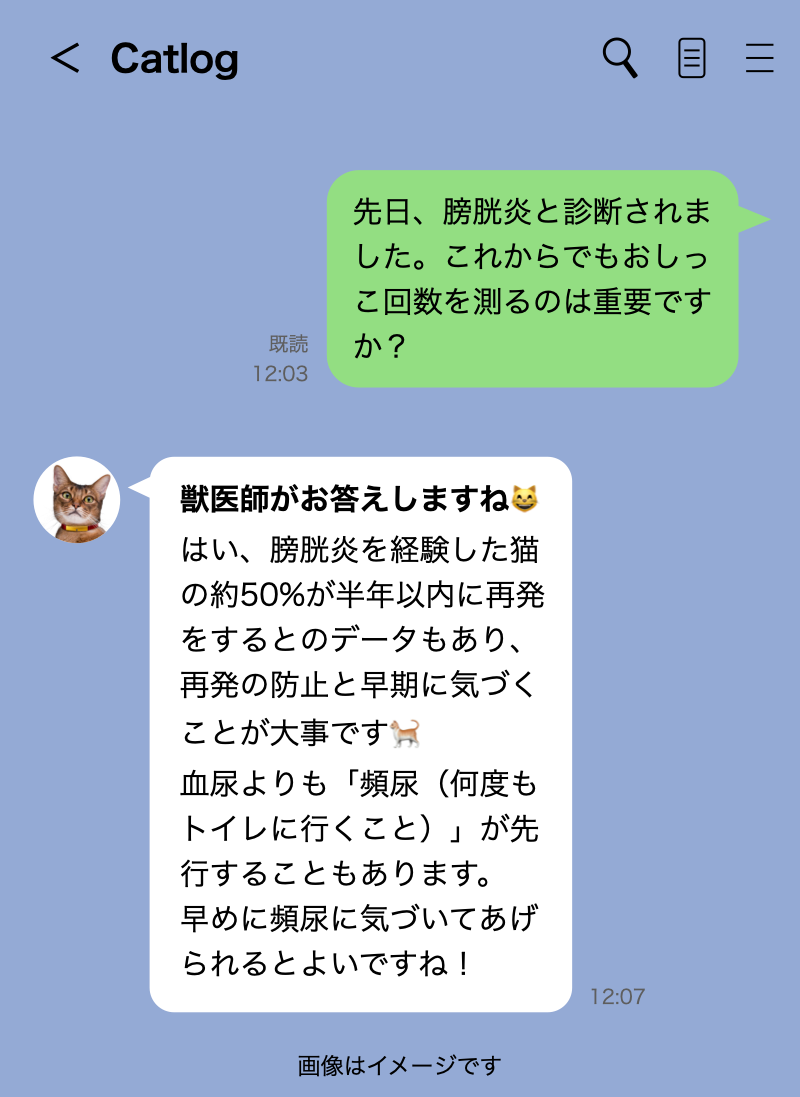

CatlogのLINE公式アカウントでは、エイズことからほかの病気や暮らしのことまで、LINEで無料相談受付中です。 下記のように、飼い主様のお悩みやピンポイントに知りたいことに獣医師や猫のスペシャリストが丁寧に回答いたしますので、お気軽にご相談ください。

<相談の例> ・猫エイズに感染したら同居猫と離した方がいい? ・膀胱炎になったら、トイレの回数を知っておくことは大事? ・子猫を迎えて最初に用意しておくべきものは? ・ごはんを食べてくれないけど、どうしたらいい? ・太ってきたと言われたけど、ダイエットが難しい

<LINE公式アカウントはこちら>

猫免疫不全ウイルス(FIV)は一度感染すると、完全に体の外に排出することは難しいとされています。そのため、感染を予防することが最も重要です。どうすれば感染を予防できるか、詳しく紹介します。

最も効果的な方法は、猫を外に出さないことです。FIVに感染する原因のほとんどが、外で暮らす感染猫とのケンカ(咬み傷)によるものです。そのため、FIVに感染している、あるいは感染の可能性がある猫とケンカをしないよう、外に出さずに飼育しましょう。

家の外に出すことで、寄生虫感染や交通事故などのリスクのほか、猫白血病ウイルス感染症など他の感染症にかかる可能性も高くなり、もちろん平均寿命も短くなるとされています。できるだけ長く、健康に一緒に暮らすためには、室内飼育を徹底しましょう。

完全な予防のためには室内飼いが唯一の方法ですが、万が一脱走してしまった時のため、以下の対策も知っておきましょう。

去勢・避妊手術を行うことで、発情期に興奮して脱走してしまうリスクが下がります。また万が一脱走した時にも��、外で暮らす猫との交尾に関連した闘争(オス猫同士がメス猫をめぐって争う、交尾の時にオス猫がメス猫の首を咬む)に巻き込まれる可能性を低くできると考えられます。

FIVにはワクチンがあり、一定の期間を空けて数回接種することで、ある程度の予防効果があると言われています。ただし現在市販されているワクチンは、100%感染を予防できるものでは有りません。どうしても室内飼いが出来ない場合や、脱走させてしまう場合の手段として考えてください。

FIVワクチンは一般的な3種混合ワクチンなどと違い、取り扱いをしていない動物病院があります。さらに、発売元の意向で販売中止される可能性があります。接種を希望する場合は、あらかじめ動物病院に取り扱いがあるか確認しておきましょう。

FIVに感染した猫と接触する可能性がないのであれば、特にワクチンを接種する必要はないでしょう。ただし、多頭飼育している猫の中に感染猫がいる場合には、他の同居猫にはワクチン接種が推奨されます。この場合も、感染猫を隔離して育てる方が、より確実な予防が期待できます。

保護した猫や脱走してしまった猫の検査をした結果、FIVに感染していることが発覚する場合もあります。そんな時に感染猫のために出来る対策、また同居猫のために出来る対策をご紹介します。

猫がFIVに感染していることがわかったら、病気の進行を抑えて、エイズを発症させないことが重要となります。そのために大切なことは、ストレスフリーで健康的な生活を送ってもらうことです。

ストレスのない生活を送ることで免疫力を高くキープしやすく、その結果、発症やステージの進行を抑えて生存期間を伸ばせる可能性も報告されています。

まずはケンカによるストレスをなくすため、室内飼いが推奨されます。他の病気にかかることや負傷するリスクを下げられるだけでなく、外で暮らす猫にFIVをひろげてしまう事を防ぐ意味でも重要です。清潔なトイレや水、栄養のある食事、落ち着ける環境、飼い主からの愛情など、猫が快適に生活できる環境を整えてください。

他にも、炎症を抑えて関節等の痛みを軽減するサプリメントや、心を穏やかにするサプリメント、免疫力を上げる効果があるとされるサプリメントなどもあります。何がストレスになっているかをよく観察して、猫の状態に合わせたものを獣医師に処方してもらいましょう。

完治を目指せる治療法は無いので、猫のためにできることをしてあげましょう。投薬自体がストレスになる場合は、無理をしないでくださいね。

FIVは体液から感染するため、まれに交尾をすることでも感染します。また胎盤や乳汁を通して母猫から子猫に感染する可能性もあります。感染を拡大させないためにも繁殖は避けましょう。

去勢・避妊手術をしていないのであれば、発情期のストレスや脱走を防ぐ意味でも実施しましょう。

悩ましい問題ですが、多頭飼いの場合は隔離が推奨されます。多頭飼いをしている��場合は、別の猫にウイルスを拡散させない目的です。

しかし、これはあくまで感染防止という観点に立った場合。獣医師としては当然このように推奨します。ですが、実際兄弟のように育ち愛情が生まれた関係性である場合、そうもいかないことは往々にしてあります。そのような場合は、獣医師とも相談の上、同居猫にワクチン接種をするなどして感染防止策を行うとよいでしょう。

FIVウイルスは環境中では長く生きられず、乾燥や、一般的な消毒剤で簡単に感染力を失います。そのためオモチャや食器などを共用して感染することは考えにくいですが、可能性がゼロとは言えないため、なるべく別々の食器やトイレを使い、飼い主の手洗いもこまめに実施しましょう。

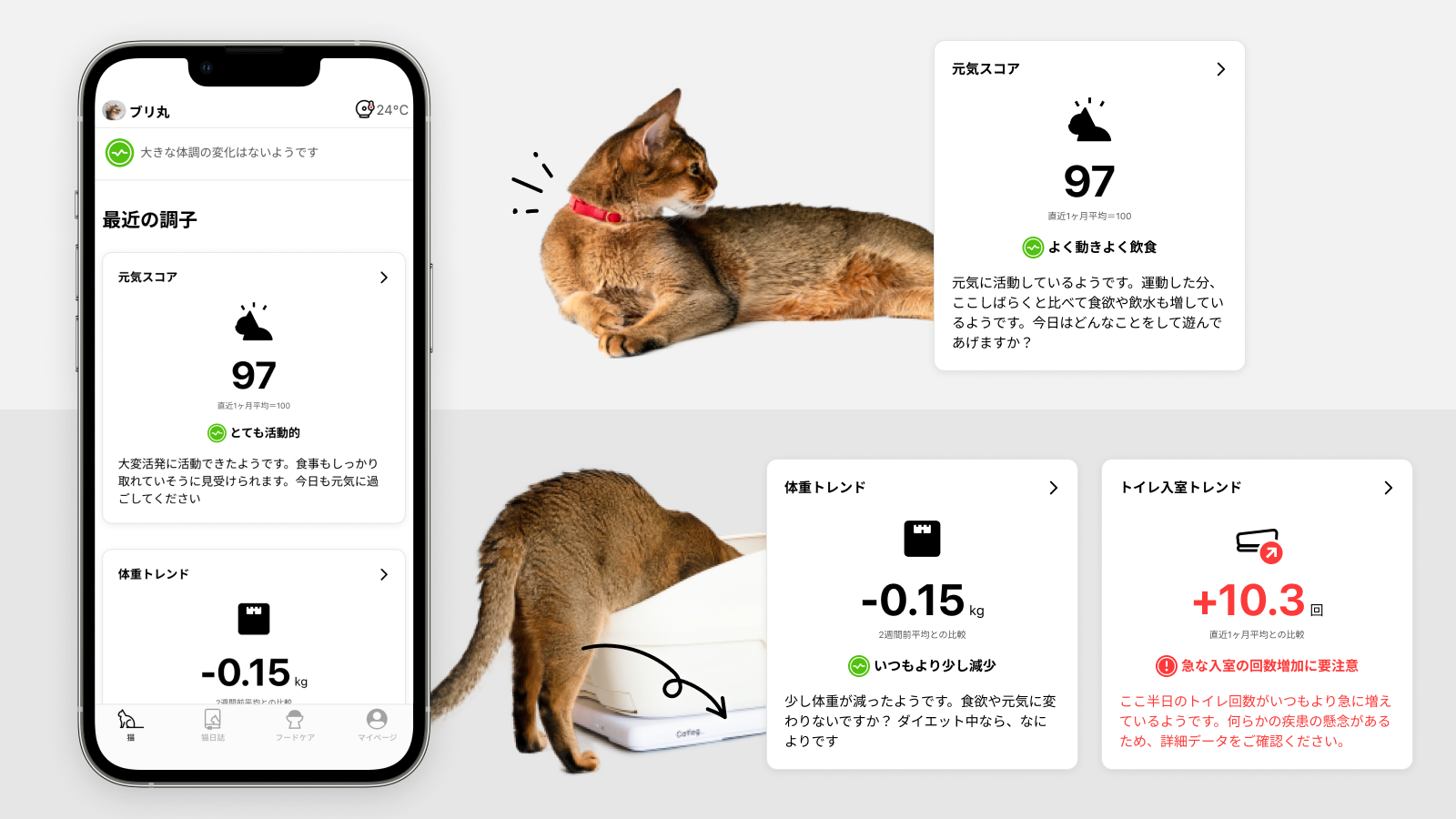

日々のストレスを軽減することや、わずかな体調の変化に早く気付いてあげるために、食欲や毛づくろい、睡眠時間などのちょっとした行動の変化にも気を配る必要があります。そんなときに役に立つのが首輪型デバイスのCatlog(キャトログ)です。

首輪に搭載された小型センサーで「食べる・水飲み��・走る・歩く・寝る・くつろぐ・毛づくろい」といった行動を記録し、スマホアプリで確認することができます。外出中の様子も自動で記録されるため、見ていても気付けなかった「ちょっとした変化」にも気付くことができ、より細やかなケアが可能になります。

毎日のコンディションもわかるので、気付くのが難しい「元気がない」も数字で把握することができます。例えば、1週間前の元気スコアが100で今日が60なら、何か異常が起きているかもしれません。もちろん、大きな減少があればアラートでもお知らせします。

¥12,210

愛猫のコンディションを手軽に把握!データも残る!

Catlogの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

より健康管理に直結したデバイスがCatlog Boardです。トイレの下に置くだけで体重や排泄回数、量を自動で記録することができます。さまざまな病気を起こすFIV感染症でも、体重減少はよく見られる症状です。毎日計測するからこそ、日々の変化に簡単に気づけるのがよいですよね。

排せつの量や回数、体重を自動で記録!

Catlog Boardの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

今回は「猫エイズ」と呼ばれる猫免疫不全ウイルス感染症について詳しく紹介しました。猫免疫不全ウイルス(FIV)は、1度感染すると体の外へ完全に排出することが難しいため、治療法よりも予防をしっかりと行うことが大切です。唯一の確実な予防法は、猫を外に出さないことです。

また、感染したとしてもエイズ(免疫不全状態)を必ず発症するわけではなく、天寿を全うするケースも多く存在します。感染が発覚したとしても、ストレスのない環境を整えることで進行を抑えて、少しでも長く一緒にいられるように考えてあげましょう。

この記事をシェア

ライター

猫様のいる暮らし編集部

2匹の猫様と一緒に暮らしています。無防備になったお腹に顔をうずめ、猫吸いをさせていただくのが至福の時間。 猫様との暮らしにまつわる情報をお届けします。

2023/12/11

2023/05/15

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/21

2022/10/12

2022/10/12

2022/10/12

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/06/23

2022/06/16

2022/06/05

2022/05/26

2022/05/15

2022/05/05

2022/04/27

2022/03/24

2022/03/17

2022/02/21

2022/02/09

2022/01/27

2021/11/28

2021/11/07

2021/11/03

2021/09/23