株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

言葉を話さない猫の健康を確かめる上で、体重はとても重要なバロメータです。増えることも問題ですが、減ってしまうことも問題です。特に、急に体重が減少してしまう場合は、身体に大きな負担がかかっている可能性もあるため、注意したいですよね。

今回は、猫の急な体重減少について原因や対処法などをご紹介していきます。

監修した専門家

株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

動物病院勤務 獣医師

獣医師。公務員獣医師として家畜防疫、牛の改良繁殖に携わる。その後はアミカペットクリニック、アカデメイア動物病院にて小動物臨床に従事。株式会社RABOにてWebコンテンツの監修も行っている。

体重は、猫の健康状態を知るためにとても重要な指標です。身体で起きている異常を、数字の変化で明確に表してくれるからです。元気がない、嘔吐、下痢などの症状は、回数だけでなく細かい状況なども観察しておく必要があるでしょう。でも、体重は定期的に測っておくと、それだけでも価値のある指標になるのです。

それに、家で測ることができるというのも大きな利点です。血液検査のように病院でないと測ることができないものではなく、自宅でごくシンプルに測れる上に、誰もが良し悪しを判断できるバロメーターですので、とても簡便で分かりやすい指標と言えます。

体重の測り方は、簡単です。

① 猫を抱っこして体重計に乗る

② 猫を下ろして、自分の体重を測る

③ 最後に、①-②=猫の体重

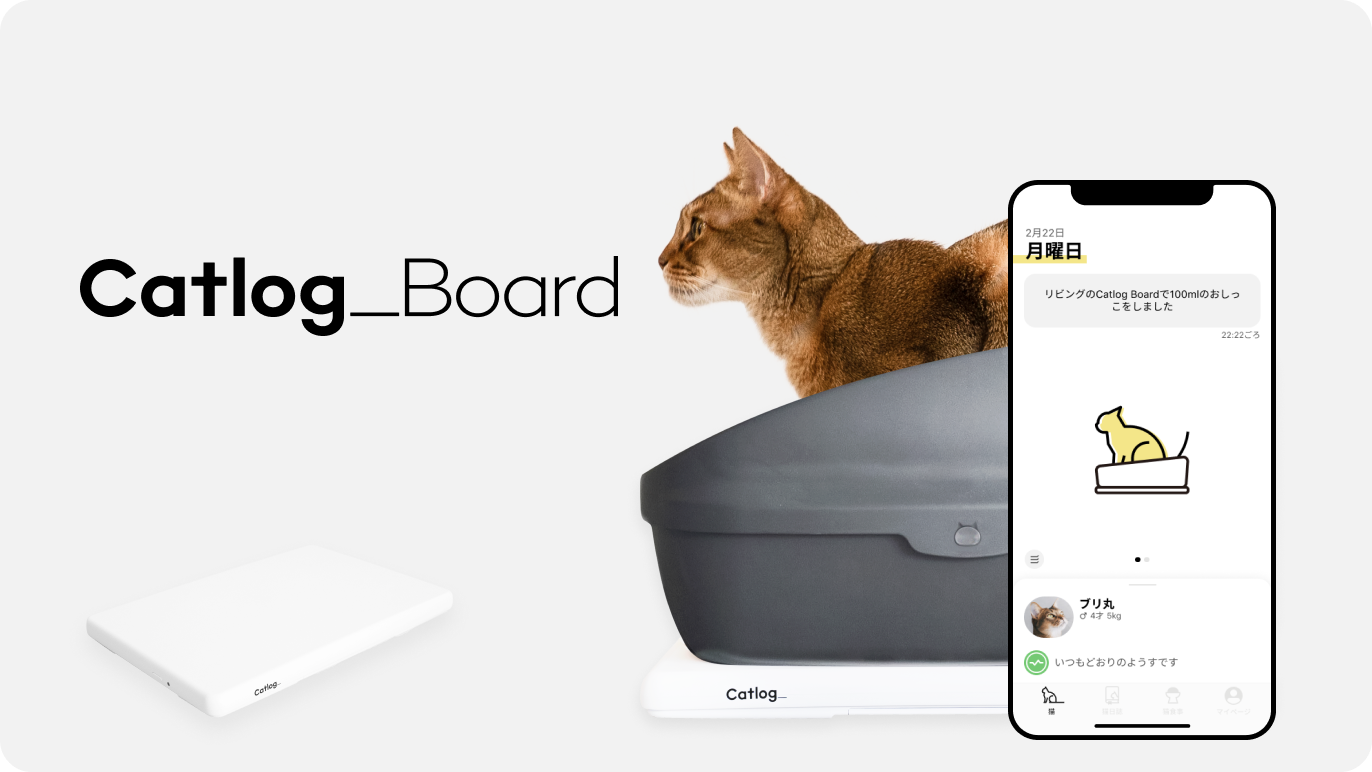

しかし、毎日体重を測るというのも大変ですし、それをメモするのも簡単ではありません。Catlog Boardを使えば、トイレに乗るたびに体重を測ることができて、アプリでも確認することができます。いまお使いのトイレの下に置くだけなので、簡単に使い始めることができます。

もちろん、体重だけでなく、おしっこ量やうんちの回数など、トイレに関わる重要なデータを常に記録しておくことができます。

Catlog Boardについて詳しくはこちら

体重が変化したといっても、「100gくらいなら気にしなくていいかな」と思ってしまうかもしれませんが、猫にとっては大きな変化です。猫と人間では、およそ10倍(またはそれ以上)の体重差があります。100gであっても、人に置き換えてみれば、1kgほどの変化に相当します。

獣医学的には、「1ヶ月以内に、体重が5%以上減少する場合は、臨床上重大な変化とみなす」とされています。5%はどのくらいなのかわかりやすいように、表にしました。

<5%にあたる体重変化>

元の体重 | 1ヶ月以内の変動(5%) |

|---|---|

2.0kg | ±100g 〜 |

2.5kg | ±125g 〜 |

3.0kg | ±150g 〜 |

3.5kg | ±175g 〜 |

4.0kg | ±200g 〜 |

4.5kg | ±225g 〜 |

5.0kg | ±250g 〜 |

5.5kg | ±275g 〜 |

6.0kg | ±300g 〜 |

6.5kg | ±325g 〜 |

7.0kg | ±350g 〜 |

このように、例えば体重5kgの猫であれば、特にダイエットをしていないのに1ヶ月以内に250g以上体重が落ちている場合には、注意が必要です(もちろん、増えていても注意が必要です)。

さらに、場合によっては2週間程度で10%ほど体重が減少してしまうような場合もあります。このような急な体重減少がみられる時は、より注意する必要があります。

意図的に減量している場合(ダイエット中の場合)は、この限りではありません。

ただし、急激な減量は身体にとって大きな負担になります。目安として、1ヶ月で5%以上体重が落ちている場合は、減量のペースが早すぎるかもしれません。

減量(ダイエット)の理想的なペースは、1週間で1%ほどと言われています(元の体重に対して)。1ヶ月に直すと、約4%ほどですね。緩やかなペースで、継続することが大切です。

<理想的な減量ペースの例>

開始日:5.0kg

1週間後:4.95kg(-50g) 2週間後:4.9kg(-100g) 3週間後:4.85kg(-150g) 4週間後:4.8kg(-200g)

体重が減少している場合は必ず何か原因があります。さらに、減量そのものによっても悪影響を及ぼしてしまうことがあるのです。その代表的なものが、脂肪肝(肝リピドーシス)です。

食欲が落ちたり、過度なダイエット、全く食べなくなることにより、体内に蓄えられた脂肪が血中に放出され、それが肝臓に溜まってしまう病状です。肝不全の状態になることで、黄疸や元気消失、衰弱などの症状がみられ、死に至ることもあります。

食事できない期間が3-7日間続くことで起きる可能性があり、肥満の猫ではより危険性が高くなります。

体重が落ちるメカニズムはシンプルです。摂取したエネルギーよりも、消費したエネルギーが多かった時に体重が落ちます。体が必要とするだけのエネルギーが摂取できていない状態を、飢餓(きが)状態と言います。

生物は、常に外部からエネルギーを取り入れることで生命活動を維持します。摂取するエネルギーが不足すると、体内に蓄えた脂肪などを使ってエネルギーに変えようとするため、体重が減少します。では、体重が減る要因をいくつか見てみましょう。

<体重が落ちる要因>

食事が食べられない、十分に食べられていない

吸収が上手くできていない

消費エネルギーの増加(成長期、運動�、炎症など)

筋肉量の減少

体内の水分減少

単純性飢餓とは、病気などがないにも関わらず数日間に渡って飢餓状態になっているものを言います。例えば、同居猫に横取りされてしまう、食事量を間違ってあげていた・あげることを忘れていた、などの時に見られることがあります。

ほかにも、猫自身が「食べない」という意思を持つこともあります。新しく変更したフードが極端に嫌いである場合や、強いストレスによって食事が取れない状態になっている場合なども、同じく飢餓状態になってしまいます。

病気やけがなどで具合が悪く、じっとしている場合には消費エネルギーは控えめに見えますが、実際には身体の中では一生懸命病気と闘っているため、膨大なエネルギーを消費しています。手術の時も同様です。これに加えて、食事が取れなくなることで、体重が急に低下していく場合があります。また胃炎や腸炎、膵臓の病気などで消化・吸収が上手くいかず、痩せてしまう場合もあります。

慢性腎臓病、慢性心臓病、腫瘍(がん)などでは、悪液質(あくえきしつ)といって、重度かつ複雑な要因によって、身体の筋肉量が失われる状態になります。がん患者が急に痩せていく様子は想像に難くありませんが、こうした病気では「食べられていない」ことだけではない理由で、体重が減少していくメカニズムもあるのです。

成長期や遊び盛りの子猫では、運動量が多いこと、体の成長に多くのエネルギーが必要なことから、消費エネルギーは成猫よりはるかに多くなります。そのぶん栄養価の高いフードを十分に食べさせる必要があるため、下痢や嘔吐に気を付けながら、しっかり食べさせてあげましょう。本来のエネルギー要求量に足りなければ、もちろん体重は減ってしまいます。

特に生まれたばかりの赤ちゃんは注意が必要です。毎日体重が10~20gといったペースで増えることが正常で、キープ(体重が変わらない)では問題アリです。数日体重が増えていないようであれば、ミルクが足りない、下痢や便秘などの異常が考えられますので、獣医師に相談しましょう。

「体液の喪失」とも呼ばれますが、何らかの理由によって水分が過剰に外に出てしまうことでも体重は変化します。この場合は体重変化として大きく現れるものではありませんが、いくらかは減少します(5-10%以上の体液を失うと生きていられません)。

慢性腎臓病などで失った水分を補液するため、皮下点滴を行うことがありますが、水分が入った直後は体重が増え、代謝されたあとはその分だけ体重が落ちます。

便秘が解消されたあとも同じくです。体内に溜まっていた宿便が全て出ることで、その分だけ体重は落ちます。長毛種をトリミングした場合も、ほんの少しですが体重が下がります。

急激な体重減少は、注意しなければならない異変です。ここでは、1-2週間の短期間で急激に体重が落ちてしまう場合を想定しながら、その原因について考えてみましょう。

<急な体重減少の原因>

原因 | 例 | 体重減少、食欲不振以外の症状 |

|---|---|---|

①疾患(病気) | 胃腸系の疾患(胃炎、腸炎、膵炎、胆管炎など) | 元気低下、嘔吐、下痢、腹痛など |

口内炎 | 口の中の痛み、出血など | |

腎臓病(急性/慢性) | 元気低下、食欲不振、多飲多尿など | |

心筋症の悪化(肺水腫、血栓塞栓症など) | 呼吸困難、咳、後肢のマヒなど | |

糖尿病 | 元気低下、多飲多尿など | |

感染症(ウイルス感染症、寄生虫など) | 発熱、くしゃみ、鼻水、咳、下痢、嘔吐など | |

②ストレス | 環境の変化(引っ越し、来客、新猫のお迎え) | 元気低下、隠れている、排泄を控えるなど |

騒音(カミナリ、工事、花火など) | 音に過敏になるなど | |

動物病院でのストレス | 頻尿、過剰なグルーミング、脱毛など | |

③フード(食餌) | 急な食事の変更 | 嘔吐、下痢など |

食べ飽き |

急に体重が減ったときの原因としてまず考えておくべきは、やはり病気です。病気による食欲不振が原因となる体重減少もありますし、病気そのものが原因で起こる体重減少もあります。以下は一例ですが、ご紹介します。

胃炎や腸炎をはじめとし、消化酵素を出す膵臓の炎症が起きる膵炎、これと同時発生することも多い胆管や肝臓の炎症などが原因で、食欲がなくなり体重が減ることがあります。嘔吐や下痢、元気がなくなるなどの症状が同時に起こることも多いです。また腸の炎症や消化不良によって栄養の吸収が上手くいかず、そのまま排泄してしまうことも体重減少の一因となります。

口内炎を持っている猫は多く、強い炎症が起きると強い痛みを伴います。重症の場合には口を開けることすら嫌がるため、食事ができなくなることがあります。この場合は、「食事に興味を示すけれども食べない」という特徴的な症状が見られることがあります。つまり、食欲はあるけど痛みで食べられないというもので、ほかの食欲不振とは少しタイプが異なります。よだれが増える事も特徴的です。

慢性腎臓病と急性腎臓病は、原因はまったく異なるものではありますが、どちらも食欲不振を起こすことがあります。

特に、慢性腎臓病は全ての猫が注意しなければならない病気で、徐々に食欲がなくなったり多尿(たくさんおしっこをする)の症状を示すことが多いです。症状が進行すると尿毒症の兆候がみられ、嘔吐などを示すようになります。症状が落ち着いている場合であっても、急激に状態が悪くなり(急性増悪といいます)突然食欲がなくなるケースもあります。さらに重度になると、悪液質といって急激に全身の筋肉が衰え、結果として体重減少につながるような状態も見られることがあります。

猫に多い肥大型心筋症(HCM)は、基本的には慢性的にゆるやかに進行していく病気ですが、急に心臓の機能が落ちることで、食欲がなくなるか、全く食べられなくなることで体重減少を起こすことがあります。重度になると、血液循環が著しく悪くなり、食欲不振に加えて筋肉量が減少する悪液質の症状が見られることもあります。

心筋症については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

猫に多い病気の一つに、糖尿病があります。これも慢性的に進行していく病気であるため、徐々に元気がなくなっていくことが多いですが、血糖値が上がりすぎることで一時的に重症化することもあります。糖尿病は肥満が原因になるものもあり、肥満の猫が急に食欲不振となると、肝リピドーシスなど致死的な状態になることもあります。

猫エイズウイルス感染症(FIV)の感染初期や末期、猫白血病ウイルス感染症(FeLV)の感染などでは、急に状態が悪くなり、食欲がなくなることがあります。

猫かぜと言われる猫ヘルペスウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症でも同様の症状がみられることがありますが、ひどい風邪症状だけで食欲は普通、ということもあります。のどの炎症で飲み込みにくい場合や、口内炎の痛みで食欲が落ちる、鼻詰まりによって食欲が出にくいといったケースでは体重が減少することがあります。

病気ではなくとも、強いストレスがかかることが原因で、数日間〜数週間食欲が減ることがあります。体重が減少するほどであれば、ほとんど食べられていないか、全く食べられていないということもあるかもしれません。きっかけや原因について思い当たることがないか、以下を参考にして考えてみてください。

猫にとって、急な環境の変化は大きなストレスになりえます。引っ越しはガラっと環境が変わるため、慣れるまで大きなストレスを抱えることが多いです。また、見知らぬ人の来客や、新たな猫をお迎えした場合も、強いストレスになることがあります。

普段聞き慣れない音が、しかも轟音で響くことに、強いストレスを感じる猫もいます。夏のゲリラ豪雨やそれにともなうカミナリ、また花火もストレスになりえます。外で暮らす猫同士がケンカしている鳴き声なども、ソワソワと気になってしまいます。工事音も同様ですね。

避けることは難しいですが、元気がなくなったときに関連づけて考えたほうがよい要因の一つです。

治療するために行った動物病院でもストレスを抱えてしまうことがありますよね。特に大きめの処置をしたあとや入院後、またはエリザベスカラーによって、しばらく食欲がなくなることもあります。自宅から病院への移動がストレスになることもあるでしょう。

関連記事:猫のストレス解消方法|ストレスサインや原因についても解説

「いつものフードが売り切れで、急遽違うフードを買ってきた」、「病気になったので療法食に変えた」など食事を変更せざるを得ないこともあるでしょう。猫にとって好みでないフードであれば、思うように食べてくれない場合があります。また嘔吐や下痢・軟便の原因になることがありますので、変更する時は、徐々に2週間くらいかけて変更できると良いです。

例)1日目は新しいフードを10%、古いフードを90%。2日目は、新しいフードを15%、古いフードを85%など。

猫は、気に入らなければおどろくほど頑固に食べないことがあります。犬は嫌がっていても、いつかは「おなかが空いたら食べる」となるケースが多いですが、猫は体調を崩すまで頑固に食べないこともあります。なんとか工夫して食べてもらいましょう。

長く猫を飼っていると、この場面に出くわすこともあるでしょう。猫は急に食べ飽きることがあります。オヤツやトッピングを混ぜてみたり、他のフードを少し混ぜてみるなど、工夫してみましょう。ただし、頻繁にメインのフードを変えることは、お腹に負担をかけてしまうことや、気に入ったものしか食べてくれ��ない猫になってしまう可能性があるため、おススメはできません。

猫の体重の変化は気づきづらいものですが、急に体重が減少するような大きな異変があった場合には、他の症状や食欲の変化などが見られることも多く、注意して見ていれば気づけるかもしれません。

動物病院に行って診察を受けることがベストですが、その前にできるだけ可能性について考えておけると良いです。

<急な体重減少の時にすべきこと4ステップ>

①直近でストレスがなかったかを確認

②食事量の確認

③ほかに症状が出ていないかを確認

④動物病院に連れていく

元気消失の原因のひとつに、ストレスがあります。まずは、ここ数日から数週間の間に、猫に強くストレスがかかった出来事はないか、思い返してみましょう。

<ストレスのチェックリスト>

引っ越し

新しい猫をお迎えした

家族が増えた

慣れない来客があった

旅行に行った

気温が大きく変わった

食事を変更した

動物病院に行った

自宅や近隣で工事が始まった

豪雨やカミナリが鳴っていた

花火大会など騒音が大きかった

ここに挙げたもの以外でも、強いストレスを感じるような場面に思い当たるならば、その出来事と関係している可能性があります。「そのうち慣れるかな?」「解決したから、大丈夫でしょ」と様子見するのではなく、体重が減少していること自体も問題になりやすいので、明らかに体重が減っている場合にはかかりつけの動物病院にも相談しましょう。

ここ最近の食事量を思い返してみましょう。まずは、食欲に変化がなかったかを確認してください。

日々、グラム数を決めている場合は、お皿に入れた時と残した量を比べて、いつもより何パーセント食事量が減っているかまで割り出せるとベストです。多頭飼いの場合には、ほかの子が食べていないかも注意して見てみましょう。

もし、ストレスのような精神的な影響は思い当たらないのに、急に体重が減少している場合には、病気の可能性を考えておきましょう。その場合、体重減少だけでなく、他にどのような症状がみられているかも診療の大きなヒントになります。

ほかの症状は、その日のことだけでなく、過去1ヶ月くらいに起きたものも含めて構いません。できれば、メモ帳などにリストにしておき、いつから起きているのかなども追記しておくと有益です。Catlogをご利用の場合は、アプリ画面を獣医師にも見てもらいましょう。

<体重減少・食欲低下以外の症状チェックリスト>

元気の低下

ぐったりとした様子

発熱の有無(触って確かめる、でも良い)

咳、呼吸のあらさ

嘔吐/下痢/軟便(隠れてしていることもあり)

腹痛や身体の痛み

歩き方、走り方の違和感

トイレの回数の増減

おしっこの色の異常

意識状態の異常(ぼんやりしている、昏睡しているなど)

けいれん

上記以外にも、いつもとは違う気になる症状や行動はなかったかなどをできるかぎり思い出してみま��しょう。

上記①〜③をチェックした上で、できるだけ早期に動物病院に行きましょう。「体重が減っただけで行っていいのかしら」と悩む場合には、まずはかかりつけ病院に電話をしてみるのも手です。

前述した通り、1ヶ月以内で5%以上体重が減少することは重大な異変と言えます。原因が思い当たらない場合には、病院の検査でしか分からない異変が起きている可能性もあります。また、食欲の低下自体が招く問題(肝リピドーシス)もありますので、放置することは絶対に避けましょう。

状況が悪そうな場合には、夜中でも病院にかかる必要があります。まずはかかりつけ医に相談すると良いですが、夜で連絡がつかない時は、夜間救急病院を探しましょう。近年は全国的に夜間病院も増えています。事前に、一番近くの夜間救急病院を調べておけるといいですね。

「Catlog Board(キャトログボード)」では、アプリで体重の減少についてお知らせする機能を搭載しています。特に、急な体重減少は注意すべき症状です。前述の4ステップを参考にしながら、心配な場合や思い当たることがある場合には、かかりつけの動物病院にもご相談ください。

※このアラートは、何らかの理由でCatlog Boardが正しく計測できなかった場合にも表示されることがあります。猫様の健康状態に問題がない場合は、記録に誤りがないか等をご確認ください。

※Catlogシリーズは、動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用するものではなく、医療機器ではありません。本アラートを参考のひとつとしていただき、ご自身の判断で動物病院にご通院等いただくようお願いします。

猫の「急な体重の減少」についてご紹介しました。とても一般的で、原因を特定しがたい症状ですが、急な体重減少には必ず理由があるはずです。仮説でも良いので、できるだけ原因を考えた上で病院にいくと、適切な診療の助けになります。普段から、ちょっとした違和感でも記録しておくことをおススメします。

ぜひ本記事がご愛猫様の健康の助けになれば幸いです。

この記事をシェア

ライター

猫様のいる暮らし編集部

2匹の猫様と一緒に暮らしています。無防備になったお腹に顔をうずめ、猫吸いをさせていただくのが至福の時間。 猫様との暮らしにまつわる情報をお届けします。

2023/12/11

2023/05/15

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/21

2022/10/12

2022/10/12

2022/10/12

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/06/23

2022/06/16

2022/06/13

2022/06/05

2022/05/26

2022/05/15

2022/05/05

2022/04/27

2022/03/24

2022/03/17

2022/02/21

2022/02/09

2022/01/27

2021/11/28

2021/11/07

2021/11/03

2021/09/23