株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

飼い主さんの中には、夜に猫が寝なくて困る!という方も多くいらっしゃるかと思われます。これには、猫特有の性質も考えられますが、場合によっては病気を疑う必要も出てきます。

本記事では、猫が夜泣きをする原因と、夜泣きへの対策について解説していきます。

監修した専門家

株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

動物病院勤務 獣医師

獣医師。公務員獣医師として家畜防疫、牛の改良繁殖に携わる。その後はアミカペットクリニック、アカデメイア動物病院にて小動物臨床に従事。株式会社RABOにてWebコンテンツの監修も行っている。

猫が夜泣きする原因は様々です。ここでは猫が夜泣きする原因の可能性があるものを解説します。

猫が夜泣きをする原因のひとつとして、そもそもの猫の習性によるものが考えられます。

「薄明薄暮性」とは明け方と日没直後に行動することを指します。猫は夜行性と思われがちですが、正しくは薄明薄暮性の動物です。

昼は眠そうにしていることが多いのはそのためで、日の出前後のタイミングと日没直後は急に活発になる反面、日中に寝ていることが多くなります。飼い主の睡眠サイクルとは異なる可能性があることも知っておきましょう。

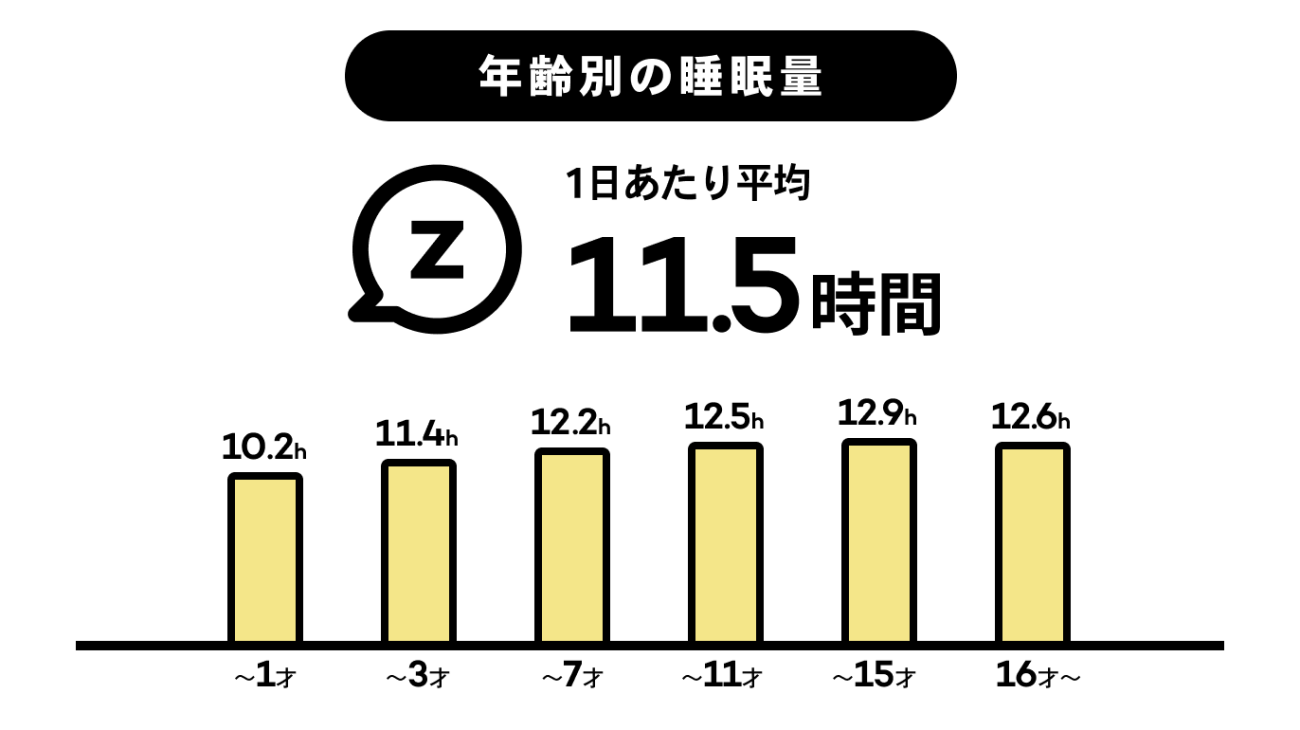

猫のもうひとつの睡眠の習性として、睡眠をこまめに分けてとるという性質があります。猫専用の見守りサービスであるCatlogによって算出された、猫の年齢別の睡眠時間は、以下のようになりました。

一般的には子猫で18時間、成猫で14時間睡眠をとるともいわれていますが、生活している環境や飼い主の生活リズムに左右されるので実際はかなり個体差があること�が予想されます。特に生後間もない子猫は、一日のほとんどを眠って過ごすことも珍しくありませんが、成長に伴う睡眠なので異常ではありません。

猫に限らず動物の睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類があります。猫は「レム睡眠」が多いとされており、熟睡状態ではなく、浅い眠りの状態が多いようです。これは猫が狩猟をする動物であることが関係しており、獲物や天敵に気づきやすくするなどが理由として考えられています。

そのため、まとまった睡眠をとることは苦手で、浅い眠りを何度か繰り返す性質があるのです。1回の睡眠時間が短いために、飼い主が「睡眠時間が少ないのでは」と感じてしまうこともありますが問題はありません。

出典元:AIXIA「【獣医師監修】子猫を寝かしつけるには?知っておきたい猫の睡眠時間とサイクル」

猫が鳴くのは、飼い主に何かを訴えたり要求するためです。子猫の場合、家に迎えた直後は、環境が変わったこと、母猫やブリーダーがいないことに対する不安やさみしさが原因で夜泣きをすることがあります。

また、子猫に限らず成猫であっても、お腹が空いたりおやつが欲しくて鳴くこともあります。ほかにはトイレが汚かった場合や、遊んで欲しいときなども鳴くことがあります。どんな訴えを��しているかさまざまな状況を観察してみると良いですね。

猫が過度なストレスや不安を抱えている場合は、夜に寝ない可能性があります。特に家に迎えた初日は環境変化によるストレスや、飼い主(とくに子どものいる家庭)がうれしさから構いすぎてしまい、睡眠できないことがよくあります。

その他にも、単身赴任のお父さんが帰ってくる時(本人は溺愛しているが)、友人が遊びにきた時、引っ越し、雷がゴロゴロ鳴る夜など、ストレスや不安を感じたあとは寝られにくくなります。

また、先住猫がいる状態で新たに子猫を迎えた場合は、先住猫がストレスを感じて寝られないこともあります。慣れてくれば気にしないようになりますが、最初は先住猫とベッドを分けてみるのもいいでしょう。

未避妊・未去勢の場合は、発情行動そのもの、または発情によるストレスが原因で睡眠時間が短くなることがあります。

オスとメスが一緒に生活していなくても起こります。主に春先の発情期にはこのような状態が続きやすくなりますが、基本的には避妊・去勢が推奨されます。

猫は細かく睡眠をとっているため、夜に寝ていないように思えても基本的に心配はありません。しかし、全く寝られていない(眠れない)場合は、体調不良や病気の可能性もあります。痛みや息苦しさが隠れていることもありますので、何らかの異常を感じたら、速やかに獣医師に相談しましょう。

ほかに理由がなく猫の睡眠時間が少なくなる場合、「甲状腺機能亢進症」の可能性も考えられます。ある程度年齢を重ねてから猫が寝なくなる場合の病気の原因(寝ない、というだけでなく全体的に活動が活発すぎる状態になりやすい)として挙げられる代表的なものです。8歳以上で診断されることが多いですが、4歳頃から発症することもあります。

甲状腺とは、身体のあらゆる代謝をコントロールするホルモン分泌器官なのですが、これが亢進、つまり過剰に甲状腺ホルモンが出ることで、見かけ上元気になる、あるいは元気すぎる状態が見られます。

甲状腺機能亢進症については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

下痢については、下記記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

近年、家猫の寿命が延びたこともあり、高齢の猫における認知症(認知機能低下をはじめとする認知機能不全)の症候が多く確認されています。具体的な症状は以下のとおりです。

これらの症状は、気付きにくい場合が多いため、普段の生活の中で異変に気付いた場合はすぐにかかりつけの動物病院に相談するようにしましょう。

猫が安心して寝られるために、睡眠環境を整えてあげましょう。以下の5つのポイントをチェックして、猫の睡眠環境を見直してみることをおすすめします。

猫は周囲の環境によって眠る時間帯が変わります。同じ猫でも差が出るのは生活リズムの問題で、飼い主と生活リズムを合わせれば夜に寝てくれるようになるでしょう。

昼間にたくさん遊んだりすると、夜によく寝るようにもなるので、日中にたくさん遊んであげることも有効です。

猫はストレスや不安を抱えると寝なくなることがあります。寝床の近くで生活音が響いてしまったり、強い光を発するものがあったりする場合はストレスの要因になるため、それらを取り除いてあげる対策が必要です。

一方で、環境変化に敏感な動物なため、一気に環境を変えることでストレスを与えてしまう可能性もあります。そのため、予め猫にとって安心して寝られる場所を寝床に選ぶことが重要です。

猫の寝床をしっかりと整えるだけでもしっかり寝てくれるようになるでしょう。寝床は猫がお気に入りの場所や静かな場所で寝られるように、複数の場所にベッドを置いておくことをおすすめします。

また、飼い主が一緒にいることで安心して寝られるようであれば一緒に、逆にストレスになっている場合は一緒に寝ない方がいいです。ほかには、ふわふわな専用ベッドや毛布、あるいは段ボールなど、猫が気に入る寝床をいくつか用意するだけでも変わります。

寝るときの室温は、猫の睡眠に影響を与えます。寒すぎたり暑すぎたりすると快適に睡眠できなくなるのは、人間も同じですよね。

ちょうど良く過ごせる室温になるように調整してあげましょう。特に冬の寒い日は、日のあたる場所や温かい環境を作るといいです。猫用のヒーターや冷却マットを使うのも方法のひとつです。

もし甲状腺機能亢進症などの病気の場合であれば、動物病院で処方された内服薬で治療する必要があります。

ただし、内服薬には甲状腺の異常を抑える効果はあっても睡眠薬としての効果はありません。内服薬を飲ませたからといって�寝られるわけではないので注意しましょう。そのほかの病気については、かかりつけの動物病院の指示に従って用法を守るように猫に与えましょう。

通常、猫の睡眠は飼い主が観察しておく以外にチェックする方法はありません。しかし、四六時中猫の睡眠状態を見守っているわけにもいきませんよね。

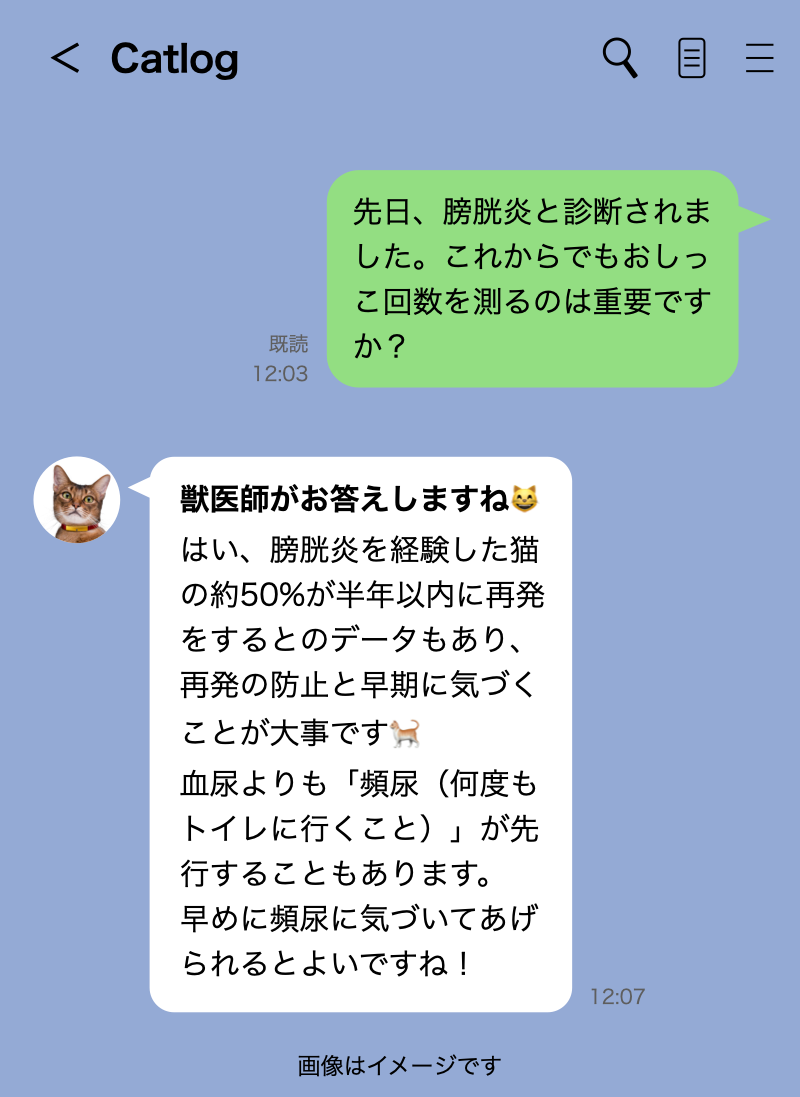

猫の睡眠管理をするなら、首輪型IoTデバイスのCatlog(キャトログ)を使うといいでしょう。睡眠時間の管理はもちろんのこと、食事量や運動量などの管理もできるもので、猫の行動記録をスマホで確認することが可能です。

リアルタイムで愛猫の行動の解析もできるので、猫の健康管理におすすめのツールです。

¥11,880

愛猫のコンディションを手軽に把握!データも残る!

Catlogの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみる猫の夜泣きに対して誤った対策と注意点について解説します。

不安や孤独感から夜泣きを繰り返す猫に対して、可哀そうだからとすぐに構ってあげたり、遊び相手になってあげたりする行動は、「鳴くことで注目を引ける」と猫が覚えてしまうため注意が必要です。

この場合は、少しかわいそうに感じるかもしれませんが、夜泣きを繰り返させないためにも一貫して構わないことが重要です。それでも鳴き止まないという場合には、豆電球を�点灯したり、飼い主の香りがついたタオルをベッドに配置したりするなどして、まずは不安を解消し、その後に構わない対応をとるようにすると良いでしょう。

どのような原因であれ、人用の睡眠薬や睡眠導入剤は飲ませないようにしましょう。あくまでも人用に調合されたものなので、猫に飲ませるのは厳禁です。

それぞれの原因にあった対策をとることが重要です。例えば、発情期が原因で寝られない場合は、避妊去勢をすれば落ち着くこともあります。人用の睡眠薬は絶対に飲ませないでください。

対策をしても猫の夜泣きが続いてしまう場合でも、大きな声で怒鳴って𠮟ったり、叩くなどをして止めさせようとはしないでください。

これは、怒鳴ったり叩いたりすることによって、猫が余計に追い詰められてしまい、元々の原因にプラスしてストレスを溜め込んでしまう可能性があるためです。あまりにもひどい場合はかかりつけの動物病院に相談するべきですが、ある程度は寛容に見守る必要もあります。

猫が寝ない理由は、年齢や環境によって大きく異なります。飼い主の生活リズムの数だけパターンがあるので一概には言えませんが、少しでも猫の睡眠に不安を感じたら本記事を参考に環境を整えてあげてもいいでしょう。

猫の性質の問題もありますが、あまりにも寝ないようであれば動物病院に相談してください。

また、もし猫の睡眠時間に不安がある場合は、Catlogを使って睡眠時間を把握・管理するのもおすすめです。LINEによる無料相談も行っていますので、大切な愛猫の健康状態を守るための心強い味方になるでしょう。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

<LINE公式アカウントはこちら>

猫が夜泣きをしている原因が何かの要求をしている場合は、構ってしまうと「鳴いたら飼い主が構ってくれる」と覚えてし��まうため、無視をしたほうが良いでしょう。

ただし、夜泣きとあわせて、食欲不振や嘔吐、その他普段とは違う行動がみられる場合は、動物病院に相談するようにしてください。詳しくは記事内「要求に関する夜泣きには答えすぎないこと」で解説しています。

子猫の場合、母猫やブリーダーから引き離された寂しさから夜泣きをする場合があります。猫が安心して寝られるように、引き取り前から使っていたタオルを設置したり、隠れることができるような寝床を整えてあげたりしましょう。詳しくは記事内「猫の夜泣きへの解説策」で解説しています。

寂しさから夜泣きしている場合は、寂しさを紛らわせるために飼い主と同じ布団で寝かせることは有効です。ただし、生後3ヶ月未満のような小さい子猫であれば、飼い主が寝返りをうった際などに踏みつけてしまう可能性があるため事故を避けるためにも別々で寝たほうがよいでしょう。

この記事をシェア

ライター

猫様のいる暮らし編集部

2匹の猫様と一緒に暮らしています。無防備になったお腹に顔をうずめ、猫吸いをさせていただくのが至福の時間。 猫様との暮らしにまつわる情報をお届けします。

2023/12/11

2023/05/15

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/25

2022/11/21

2022/10/12

2022/10/12

2022/10/12

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/09/13

2022/06/23

2022/06/16

2022/06/13

2022/06/05

2022/05/26

2022/05/15

2022/05/05

2022/04/27

2022/03/24

2022/03/17

2022/02/21

2022/02/09

2022/01/27

2021/11/28

2021/11/07

2021/09/23