株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

「最近、以前よりご飯を食べる量が減った気がする。でも気のせいかもしれないし・・・」

猫の食事量について頭を悩ませている飼い主さんも多いのではないでしょうか。猫は食べムラが出やすい傾向があるため、食欲不振かどうかの判断がしづらい生き物だと言えます。

そこで今回は、猫の食欲不振について原因や対処法、チェックすべきポイントなどを詳しく解説します。愛猫の異変に気付いてすぐに病院へ連れて行ってあげるためには知識が必要です。愛猫と一緒に楽しく生活していくためにも、食欲不振について、獣医師が詳しく解説します。

<この記事のポイント>

食欲不振はよく見られるトラブル

最近ストレスがかかったことはないかを確認

普段と比べてどうか、他に症状はないかを欠かさずチェック

監修した専門家

株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

動物病院勤務 獣医師

獣医師。公務員獣医師として家畜防疫、牛の改良繁殖に携わる。その後はアミカペットクリニック、アカデメイア動物病院にて小動物臨床に従事。株式会社RABOにてWebコンテンツの監修も行っている。

食欲不振とは、本来猫が食べるべき量の食事をせず、食欲が落ちている状態を言います。体調不良や精神的なストレスが理由で起こす場合が多く、食欲不振が続くことで体重減少することもあります。体重が落ちるほどの食欲不振は、病院にいく必要があります。

食欲廃絶(はいぜつ)という状態は、まったく食事を口にしなくなることを言います。食欲が落ちるどころか、まったく食べないという状態は、大きなトラブルが��隠れているかもしれません。

食欲にムラがある猫も多く、毎回決まった量を食べなかったり、丸一日見向きもしないことは実はよくあります。こうした食欲不振かどうかは個体差もあるため、明確な基準はありません。季節の変化などでも容易に食欲に波が生じます。ですので、ご飯を1~2回食べてくれないだけで病気に直結している状態とは言えません。

また、1回の食事量が下がるという場合もあります。少しは食べたけど食いつきも悪い上に残している、といった様子が見られます。

食べ飽きという状態もよく見られます。正確には飽きているわけではないという説もありますが、急にこれまでのご飯を食べなくなり、変えるともぐもぐと食べるようなケースも珍しくありません。

重要なことは、いつもに比べて食欲が減っているかどうかです。そして、ほかに症状がないかを観察することが重要です。

こちらを判断する場合、数字でも確認できると良いです�。例えば、毎日50gのご飯をたべるのに20gしか食べなかった、というようにグラム数やカロリー数でも管理ができておけるとベストです。

食欲不振のとき、ほかにも症状が見られる場合が多いです。食欲不振以外に以下のような症状がないかチェックしましょう。

<食欲不振以外の症状>

元気がない、ぐったりしている

発熱している(触ると熱い)

おしっこの回数が増えたり血尿などの異常がある

嘔吐や下痢などの消化器症状がある

このように、その他にも症状が見られる場合は早めに病院に連れていく必要があります。

関連記事:獣医師が解説|猫が吐くときは病院に連れていくべき? 何度も続く場合は要注意

1回の量が少なく回数を分けて食べる猫もいるので、「フードを出してもすぐに食べない=食欲不振」とは限りません(ただし、元気があるか、下痢をしていないかなど、ほかの状態もチェックしてください)。ほかに問題もなく元気いっぱいであれば、単純な食べムラの可能性もあります。

猫の状態をよく観察の上、動物病院にも電話で相談してみるなどを検討しましょう。

ところが、生後数ヶ月以内の子猫に関しては、様子見は厳禁です。食欲がないことが命にかかわるからです。子猫は、人間の乳児と同様に糖分を貯蔵する機能が未発達であることから、数時間おきの栄養補給が必要です。子猫の場合は成猫よりも食事の回数・量に注意を払う必要があることに留意しておきましょう。

食欲不振の判断の目安として、月齢別に以下の表の“食べていない”時間を参考にしてください。

月齢 | 食べていない時間 |

|---|---|

1~2ヶ月 | 8時間 |

2~3ヶ月 | 12時間 |

3~4ヶ月 | 16時間 |

1歳以上 | 24時間 |

※出典先:JBVP - 日本臨床獣医学フォーラム

実際には、これより長くても問題ないこともありますし、逆に短くても体調をこわしてしまうこともあります。また、ご飯を食べない理由がそもそも体調によるものであれば、上記の限りではありません。あくまで目安として参考にしてください。

※生後6ヶ月以内の子猫の場合は頻繁な栄養補給が必要です。一般的に3時間ごとにご飯をあげる必要があると言われているため、食べてくれない時間が3時間を超える場合は動物病院の受診も検討しましょう。

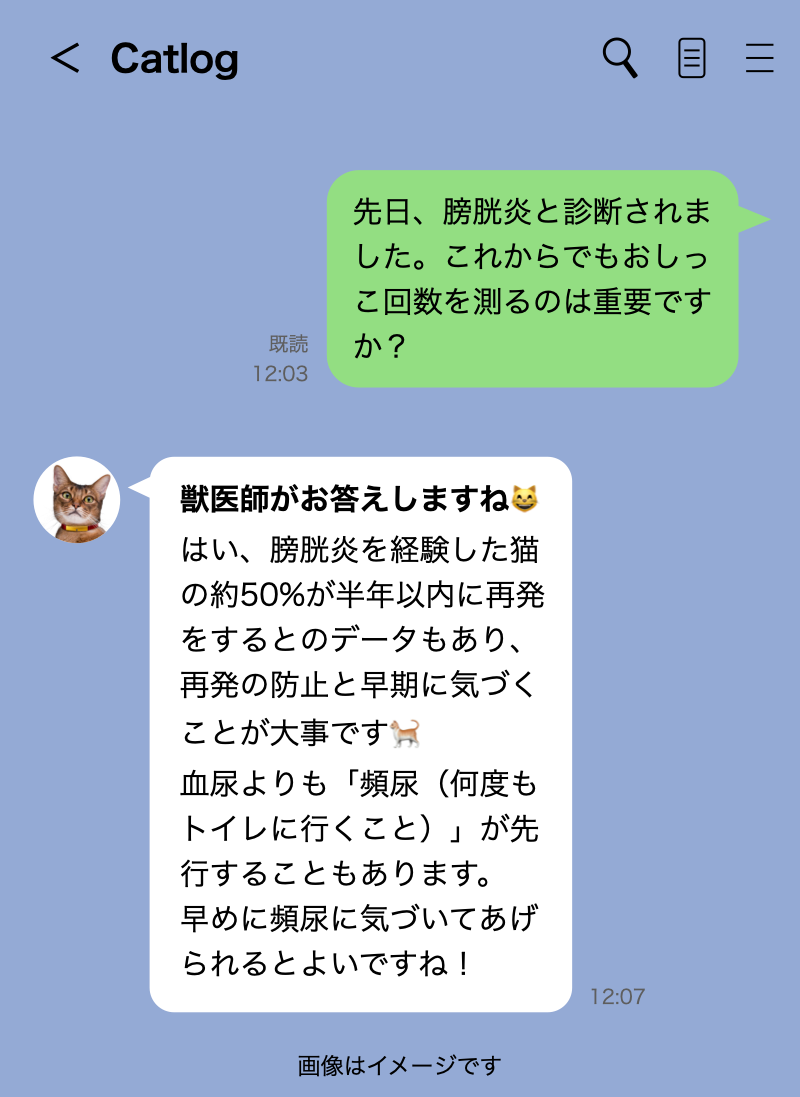

CatlogのLINE公式アカウントでは、食欲不振のことから病気や暮らしのことまで、LINEで無料相談受付中です。 下記のように、飼い主様のお悩みやピンポイントに知りたいことに獣医師や猫のスペシャリストが丁寧に回答いたしますので、お気軽にご相談ください。

<相談の例> ・ご飯を変えたら急に食べなくなったけど、戻すべき? ・膀胱炎になったら、トイレの回数を知っておくことは大事? ・子猫を迎えて最初に用意しておくべきものは? ・ごはんを食べてくれないけど、どうしたらいい? ・太ってきたと言われたけど、ダイエットが難しい

<LINE公式アカウントはこちら>

猫が食欲不振になる原因として、以下のようなことが考えられます。

食事を与えすぎている

フードの味が好みでない(食べ飽きが生じているなど)

ストレス

病気の可能性

食欲不振かな?と感じたら、そう感じた前後で上記のポイントを軸に比較してみましょう。 食事量を増やしたならご��飯をあげすぎている可能性がありますし、フードを変更したのであれば味が好みに合わずに食欲不振に陥っている可能性がある、といったように原因が特定しやすくなります。

当たり前ですが、お腹が空いていれば食べますし、空いていなければ食べません。必要以上に多ければ残します。ライオンやチーターを見てもわかる通り、もともと猫は肉食であることから、常に食事がある状態とは限りません。食べられる時に食べたいだけ食べるという食性があることから、1日2回決まった時間にご飯を食べるというスタイルとは異なります。毎回同じ量を食べるとは限りません。 1回の量の多い・少ないよりも、1日の総量を見て必要摂取量を満たしているか確認するようにしてください。

猫の1日の食事量の目安は以下の通りです。

体重 | 摂取カロリー目安/日 |

|---|---|

1kg | 52~75kcal |

2kg | 83~119kcal |

3kg | 109~157kcal |

4kg | 132~190kcal |

5kg | 153~220kcal |

6kg | 173~249kcal |

7kg | 192~276kcal |

8kg | 209~302kcal |

9kg | 227~327kcal |

10kg | 243~350kcal |

※出典元:猫ちゃんの食事。健康のため必要カロリーや回数は?|アイシア株式会社 | ペットフード・キャットフードなら、あいする、しあわせ。AIXIA

あくまで目安であり、猫によって運動量や代謝効率が異なるため、まずは普段から食事量をしっかり把握してあげる必要があります。

急に食欲がなくなる原因の1つに、「フードの味が好みに合わない」も挙げられます。フードを変更した途端、まったく食べてくれなくなってしまったということあります。 また、「食べ飽き」もあります。昨日まで食べてくれていたフードをパタッと食べなくなるなど、突然食べ飽きてしまう場合が、いわゆる食べ飽きです。

キャットフードが傷んでいる(酸化が進んでいる)ことが原因で食べてくれない場合もあります。時間が経つと味が落ちてしまうので、開封後は早めに消費しましょう。

猫はストレスを感じている場合も食欲が落ちることがあります。猫がストレスを感じるきっかけとしては、以下のようなことが挙げられます。

【猫のストレスになり得ること】

引っ越しをした

トイレを変えた

食器が変わった

模様替えをした

妊娠している

ワクチン接種などで動物病院に行った

雷が鳴った、地震が起きた

猫にとっては大きな出来事です。できるだけストレスを取り除いてあげるために、リラックスできる環境を整えたり、以前使用していたトイレや食器に戻したりするなどして様子を見てあげましょう。多くの場合は、ストレスから開放されると自然に食欲は戻ります。

体調不良が隠れている場合もあります。むしろこの理由が最も多いかもしれません。 特に消化器系である胃腸の不調は、食欲不振に直結しやすいと��言えます。食欲不振時には下痢や嘔吐、えづきなど、胃腸に関係性の高い症状がないかどうかチェックしましょう。

また、少しの異常であっても気になる点がある場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。不安を抱えたままにしておくよりも、受診して問題ないことが分かったほうが安心して毎日を一緒に過ごせます。

<猫が食欲不振を起こす病気の一例>

消化器系 | 胃腸炎、腸閉塞、巨大結腸症、便秘など |

|---|---|

肝臓系 | 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、脂肪肝、胆管肝炎症候群など |

ウィルス感染症 | 猫ウィルス性鼻気管炎、猫カリシウィルス感染症、猫白血病ウィルス感染症など |

口腔系 | 口内炎、不正咬合、歯周病など |

その他 | 熱中症、異物誤飲、認知症、膵炎、胆嚢障害、肺炎、溶血性貧血、悪性腫瘍など |

食欲不振はあらゆる病気で見られることがお分かりいただけるのではないでしょうか。気まぐれが原因なこともありますが、大小の様々な病気が隠れている可能性もあるのです。

普段見せてくれる様子にも、病気の可能性を把握できる手がかりはあります。

例えば口内炎の場合、「口が臭い」「食べるときに痛がる」などといった症状がでることがあります。また、消化器系でよく見られる便秘の場合は、「トイレに行くけれど排泄していない」「排泄時に痛がる」など、排泄時の様子から判断できることもあるのです。

首輪型デバイスのCatlogは、首輪の動きによって猫の行動を検知します。食べた回数や飲水の回数などもモニタリングすることができます。

¥12,210

愛猫のコンディションを手軽に把握!データも残る!

Catlogの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

食欲不振に気付いた場合は、以下の点をチェックしてみて、動物病院に連れて行ってあげるべきか判断しましょう。

【食欲不振に気が付いた時のチェックポイント】

ぐったりしていないか

体重が軽くなっていないか

嘔吐や下痢をしていないか

痩せてきていないか

水は飲んでいるか

食欲が落ちているだけでなく上記のような症状がある場合は、なるべく早く動物病院に連れて行ってあげましょう。食欲不振を引き起こす病気はとても広いので、食事の量や回数はもちろん、普段と違う様子がないかしっかり見てあげる必要があります。

病気が関与しない食欲不振を改善するためには、以下の方法を試してみましょう。

食事環境を改善する

フードを変えてみる

病院を受診する

ただし、子猫の場合は半日程度の食欲不振でも命にかかわる危険性があるため、すぐに動物病院を受診してください。もちろん、病気の場合もまずは受診が先決です。

※出典元:JBVP - 日本臨床獣医学フォーラム

猫は繊細なところがある生き物なので、食事環境にちょっとした変化があるだけでも食欲不振につながることがあります。 そのため、食事環境を整えると自然と食欲が回復することもあるのです。以下の点を参考に食事環境の見直しを行ってみましょう。

最適な食事環境の整え方

静かで落ち着いた環境

清潔な食器を使用

食べやすい平らなお皿を使用

食べ物の匂いや温度に気を使う

人間と同様、大きな物音や視界の端に動くものが入るなどといった環境では猫も食事に集中できません。また、飼い主に近くから見つめられていることにストレスを感じ、食べるのを止めてしまう猫もいるので注意が必要です。

また、個体差はあるものの、猫は基本的に綺麗好きな生き物なので、使用する食器の清潔さにも配慮することが必要です。ご飯のあとは食器を毎回洗い、食器を綺麗にしましょう。

「ずっとあげていたフードを食べなくなった」「フードを変えた途端に食べてくれなくなった」といった場合は、フードの味や食感が気に入らないことが原因となっている可能性があります。

好きな味や食感のフードを見つけてあげることで、食欲不振を改善できることもあります。ただし、体質によって合う・合わないがあり、いきなり全量を切り替えることは嘔吐や下痢を引き起こしてしまう可能性があるので避けたほうが賢明です。

例えば、ドライフードしかあ��げていなかったけれどウェットフードに切り替えようか、という場合はドライフードにウェットフードを少量混ぜてみて食べてくれるか、体調を崩さないかしっかり確認しましょう。

2つの改善策を試してみても変化が見られない場合は、やはり動物病院を受診したほうが良いでしょう。特に、以下に当てはまる場合は、すぐにでも獣医師に相談してください。

下痢・嘔吐が続く

下痢便・嘔吐物に血が混じっている

子猫の場合

子猫の場合は頻繁な栄養補給が必要なので、食欲不振が生命活動に直結してしまう危険性があります。下痢や嘔吐が続く、便や嘔吐物に血が混じっているといった場合は、病気になっている可能性が高いので、速やかに動物病院に連れて行ってあげましょう。

成猫や子猫の下痢については、下記記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

愛猫とできるだけ一緒に過ごしてあげて、健康状態ををチェックしてあげることが大切です。しかし、自宅にいたとしてもずっと猫の様子を見てあげるわけにはいきません。

そこで、猫の体調管理をするのにおすすめなのが、首輪型デバイスのCatlog(キャトログ)です。Catlogでは、以下のようなことができます。

【Catlogでできること】

離れていても猫の行動がわかる

食事の回数、運動や睡眠の時間など1日の過ごし方がわかる

グラフやタイムラインで細かく行動記録を表示

異常があればアプリでお知らせ

消費量から1日の食事量の目安がわかる

Catlogは、猫が動いた振動をデータ化して送信することができる首輪型デバイスです。送信されたデータはAIが分析。猫が今どのような行動をしているかアプリで知ることができます。 また、猫の活動量や年齢、体重、体型に合わせた1日の食事量の目安がわかる機能も搭載。愛猫の健康管理に役立つアイテムです。

【Catlogのメリット】

24時間365日行動データを管理できる

スマホで管理できる

多頭飼いにも対応

みんなで共有できる

猫の負担が少ない

また、健康管理だけでなく可愛く使えるというの��もいいですよね。多種多様なラインナップがありますので、きっと愛猫に似合う色があるはずです。

¥12,210

愛猫のコンディションを手軽に把握!データも残る!

Catlogの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。

Catlog Board(キャトログボード)を併用するのもおすすめです。

Catlog Boardはトイレの下に敷くデバイスとなっており、トイレの度に排泄量や回数、体重の記録が可能。なかなかわかりづらい長期的な体重減少にも気づくことができます。

排せつの量や回数、体重を自動で記録!

Catlog Boardの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

猫の食欲不振は、起こしやすいトラブルの一つです。ですが、どのくらい食べていないかや、ほかに症状がないかはよく確認してあげてください。

しかし目視だけでは、「昨日はどんな感じだったっけ?」ということもあります。猫の健康管理にあたっては記録がとても大切ですが、日記のように記録し続けることはなかなか大変です。

Catlogなら、不在時やずっと一緒にいられないときでも愛猫の行動を自動でデータ化してくれ�るので、健康状態を把握しやすいです。専用アプリで過去の記録も一目で分かるので、動物病院を受診した際に正確な判断を仰ぐためにも役立ちます。

この記事をシェア

ライター

猫様のいる暮らし編集部

2匹の猫様と一緒に暮らしています。無防備になったお腹に顔をうずめ、猫吸いをさせていただくのが至福の時間。 猫様との暮らしにまつわる情報をお届けします。

2023/03/31

2023/02/06

2023/02/01

2022/10/12

2022/09/30

2022/04/21

2021/09/15