株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

分離不安とは、猫が飼い主や同居猫と離れることに、極度の不安を感じて起こす行動やストレス反応のことです。留守番時に起こすことが一般的です。

具体的な分離不安の症状は下記です。

ものを壊す(室内を荒らす)

誤飲をする

大声で鳴く(過剰に鳴き続ける)

トイレ以外の場所で排泄をする

過剰なグルーミング(毛づくろい)

これらの症状は、不安や不満といったストレスを発散する、あるいは紛らわすための行動と言えます。

対して、分離不安の改善策は下記です。

留守番中に安心できる場所を作る

留守番に慣れさせる

留守番のイメージを改善する

専門家に相談する

改善のポイントは猫の「精神的な自立を促すこと」と「安心して過ごせるような環境を用意」してあげることです。

過剰にグルーミングをしていたりしても、留守中では気がつきませんよね。留守中に猫が分離不安��の症状なく過ごせているか、帰宅後の様子からは知ることができません。

分離不安の改善の第一歩は、猫の状態を把握しておくことです。

監修した専門家

株式会社RABO 獣医師

獣医師。救急医療を中心に従事し、災害医療にも携わる。宮崎犬猫総合病院 院長、TRVA夜間救急動物医療センター副院長を経て、現在RABOに所属。Webメディア監修、獣医師や飼い主向けセミナー講演、メディア取材などでも活動。

動物病院勤務 獣医師

獣医師。公務員獣医師として家畜防疫、牛の改良繁殖に携わる。その後はアミカペットクリニック、アカデメイア動物病院にて小動物臨床に従事。株式会社RABOにてWebコンテンツの監修も行っている。

分離不安とは、猫が飼い主や同居猫と離れることに、極度の不安を感じて起こす行動や反応を指し、留守番時に起こすことが一般的です。「飼い主と離れるのが嫌で鳴いてしまう」そんな甘えん坊な猫を見ると、ついつい可愛くて甘やかしてしまうかもしれません。しかし、お留守番の度に不安な思いをさせることは可哀そうですよね。

また分離不安による精神的なストレスが原因で、体調を崩してしまう場合もあります。よりリラックスした日常を過ごせるように、お留守番環境や猫との関わり方を見つめ直してみましょう。

関連記事:猫のストレス解消方法|ストレスサインや原因についても解説

そもそも分離不安を抱える猫では、次のような行動が見られることがあります。

ものを壊す

誤飲をする

大声で鳴く

トイレではない場所で排泄をする

過剰なグルーミング(毛づくろい)

ものを壊す行動は、不安な気持ちなどからくるうっぷんを家具や壁、またはおもちゃなどにぶつけて晴らす行動と考えられています。その他の症状も、不安や不満といったストレスを発散する、�あるいは紛らわすための行動と言えるでしょう。

誤飲も動物病院ではよく見られる症状です。全てが分離不安に起因したものではありませんが、時には手術が必要になることもあるため、特に気をつけたい行動です。おもちゃを誤飲したり、キッチンにかけてあるタオルのほつれから一部を飲み込んでしまうことなどは珍しくありません。

また、過剰なグルーミングもストレス反応の一つです。グルーミングをしすぎると、身体の一部が脱毛してしまったり、皮膚炎を起こすこともあります。

このように、不安が原因で色々な問題行動を起こしてしまうことを、まとめて「分離不安」と呼びます。

分離不安は、猫が「生活における変化」に強い不安を感じた場合に多く発症すると考えられています。飼い主の転職やワークスタイルの変化などにより留守番の機会が増える場合や、引っ越しなどで住環境が変わる場合には、分離不安を引き起こしやすくなります。また、飼い始めて間もない時期や、新しく猫を迎える時も、猫にとっては変化による不安を感じやすい時期と言えるでしょう。

他にも、飼い主自身が原因となる場合として、在宅時や帰宅時��における飼い主の愛情表現が過剰であることが挙げられます。飼い主のいる時間といない時間の違いを意識させてしまい、結果として分離不安に繋がってしまうのです。

帰宅時には思いきりスキンシップをしたいところですが、分離不安の兆候がある猫では控えめにするのも大事です。同じく出かける前も、ある種ドライにふるまうことが大切です。

少し甘えん坊な性格というだけなのか、それとも分離不安なのか、境界はあいまいです。

分離不安かも?と感じたら、以下の項目をチェックしてみましょう。

愛着の対象は誰か

対象者の後追いはするか

特定��の対象を怖がっていることはないか

外出前か帰宅後にストレスの兆候はあるか

帰宅時に激しく興奮することはあるか

留守番中の行動

強い愛着を感じている対象は特定の1人の場合もあれば、飼い主家族である場合もあります。誰がいない時に症状が見られるのか確認しましょう。また、何かを怖がったり嫌がったりしている可能性もあります。よく観察する事で、原因が特定できるかもしれませんし、それがわかれば対策をとることもできます。

留守番の最中だけでなく、外出の準備中や帰宅後に再会した時を含む「留守番前後の行動」は、重要な判断材料となるため、分離不安が疑われる場合はじっくりと観察しておきましょう。一連の様子を動画に残す、Catlogのような首輪型デバイスで行動を記録するといった事も有効です。

¥11,880

愛猫のコンディションを手軽に把握!データも残る!

Catlogの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

冒頭でも解説したように、分離不安は犬に多い傾向がありますが、猫でも見られます。完全室内飼いが増えていることもあり、猫が飼い主に精神的に依存しているケースは、昔よりも増えていると考えられます。

ではどのような猫が分離不安に陥りがちなのでしょうか。いくら環境が変化したからといって、すべての猫が分離不安になるわけではありません。

ここでは分離不安になりやすい猫の特徴を紹介します。特徴に当てはまると感じた方は、のちほど予防策についても解説しますので、参考にしてください。

分離不安を起こす猫は「甘えん坊」であることが多いです。母猫につきまとう子猫のように、飼い主に精神的に依存しているタイプです。スキンシップが好きで、いつもくっついて離れないような猫では、分離不安を起こす可能性があります。

猫は環境の変化に敏感です。いつも一緒にいた飼い主が頻繁に外出するようになると、不安が増し、分離不安を発症してしまう恐れがあります。一人きりで過ごした時間が少なく、留守番に慣れていないことが分離不安の一因になりえます。

日頃から飼い主にぴったりと寄り沿い愛情を受けている猫も同様です。スキンシップが多かったり、一緒に過ごす時間が長かったりすることで、猫が飼い主に対して精神的に依存しやすくなってしまいます。

その結果、留守番中の寂しさや不安感をより強く意識するようになってしまうことがあります。

そもそも高齢であったり病気を抱えていたりする猫では、精神が不安定になることもあります。目や耳からの情報が不足して安心できないことや、日常的な体の痛みや認知機能の低下によって、不安を抱えることがあります。

分離不安が疑われる場合はどうするべきなのでしょうか。改善のポイントは猫の精神的な自立を促すことと安心して過ごせるような環境を用意してあげることです。

いくつかの具体的な改善策を紹介します。

留守番中でも猫を安心させてあげるために、最も手軽な方法が心地のよい環境作りです。猫が安心できる場所をつくってあげることで、リラックスして留守番ができるようになります。

猫は四方を囲まれた場所や、屋根の��ある場所を好みます。外敵から姿を隠せるため安心できる、という本能なのでしょう。プライベートな空間で安心して過ごせるような居場所を作ってあげましょう。また、お気に入りの場所は変わることがあるので、複数箇所に、距離を離して用意しておくことをおすすめします。

さらに、高いところから見下ろせる場所があると、その空間が安心できるかどうかが確認できるようです。高いところに安全に登れるようなルートを確保してあげましょう。キャットタワーの設置もおすすめです。

そもそも留守番に慣れていなければ、家に一人だけという状況自体が不安材料となってしまいます。安心できる場所を確保してあげつつ、留守番そのものにも慣れさせてあげましょう。

留守番の訓練は、いきなり長時間の留守にはせず、段階を経ることが大切です。はじめは数分間からおこない、徐々に留守番をする時間を延ばしていきましょう。可能であれば外出先から監視カメラや、Catlogのようなデバイスで行動を見守り、猫がソワソワし始めたら早めに帰宅するようにしましょう。

外出の準備をするだけで落ち着かなくなる猫の場合は、「準備をして外出しない」といった訓練の繰り返しも効果があるようです。また帰宅後も過度に褒めたりせず、普通に過ごしましょう。

たとえば「留守番中に、ちょうど雷が鳴った」というような偶然の経験を記憶してしまったことから、分離不安を起こしている可能性もあります。「留守番=怖いこと」というイメージをもってしまっているのかもしれません。この場合は留守番のイメージを改善させることが、分離不安の解消に繋がります。

具体的には、帰宅後におやつをあげる、おやつを詰めた知育玩具で遊んでいる間に外出し、帰宅するなどの方法があります。「のんびり待っていれば飼い主はちゃんと帰ってくる」、「留守番の最中や帰宅後には良いことが起こる」といった、前向きなイメージを持つことができるように工夫してあげましょう。

留守番の練習などをしても改善が見られない場合は、専門家に相談してみましょう。動物病院では、精神を落ち着かせる薬やサプリメントについて相談できます。しかし、薬はあくまでも改善の「補助」として使用するものです。

基本は、一人でいることに慣れさせることを第一に治療をおこないます。獣医師��のアドバイスに従い、留守番の練習などを重ねていきましょう。

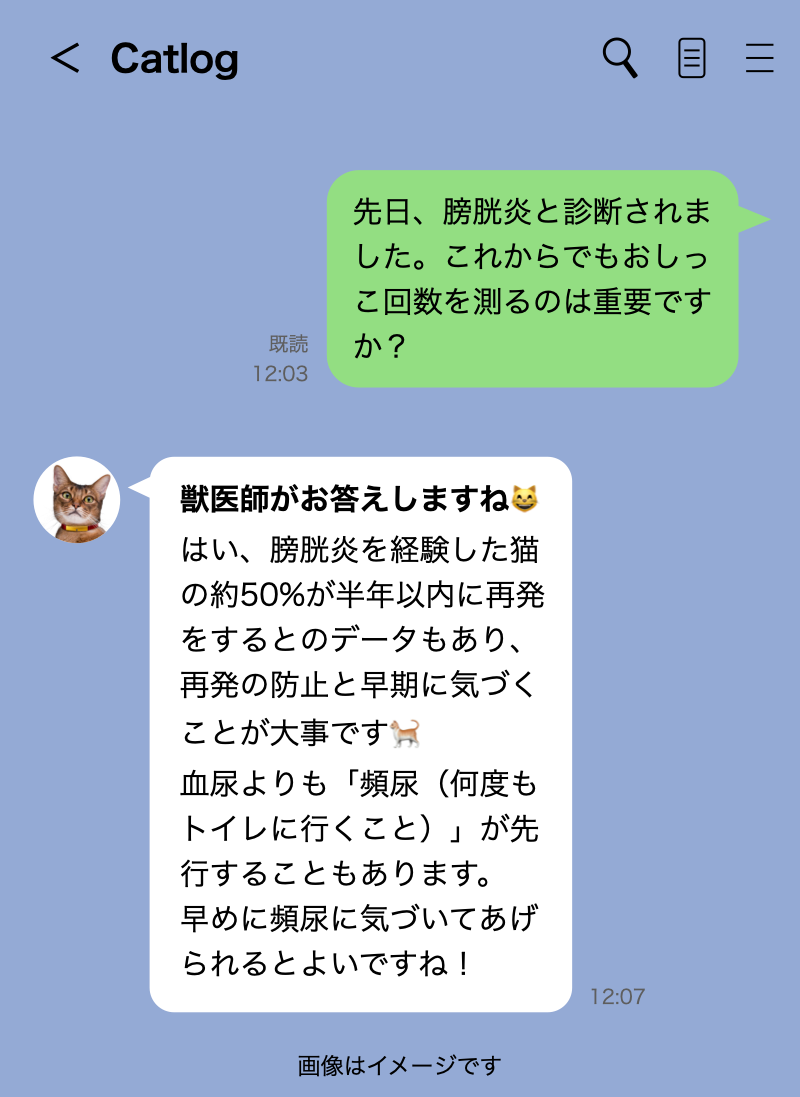

CatlogのLINE公式アカウントでは、猫の分離不安のことから病気や暮らしのことまで、LINEで無料相談受付中です。 下記のように、飼い主様のお悩みやピンポイントに知りたいことに獣医師や猫のスペシャリストが丁寧に回答いたしますので、お気軽にご相談ください。

<相談の例> ・留守番の練習をしても分離不安が改善しない場合、どうすればいい? ・腎臓病と診断されたらどんなご飯をあげればいい? ・膀胱炎になったら、トイレの回数を知っておくことは大事? ・子猫を迎えて最初に用意しておくべきものは? ・ごはんを食べてくれないけど、どうしたらいい? ・太ってきたと言われたけど、ダイエットが難しい

<LINE公式アカウントはこちら>

「いまのところ分離不安ではないようけど、甘えん坊だから心配…」このように感じる方は、いまのうちから予防をしておきましょう。子猫を飼った際も、トラブルなく留守番ができるようになるためには、早い段階から一人でいることに慣れさせることが大切です。

以下にご紹介する3つの方法を参考にして、分離不安を予防しましょう。

人間の子どもと同様に、過度に愛情を注ぎすぎると精神的な自立が遅れてしまいます。愛情表現の代表的なものがスキンシップです。常に飼い主にぴったりと寄り添っているような猫は、分離不安を起こしやすくなります。 まずは飼い主が心を鬼にして、スキンシップの頻度を抑えてみてください。

お気に入りの場所で落ち着いて過ごしている時に、一人で遊べるおもちゃや、おやつを与えるなど、飼い主がいなくても落ち着いて過ごせるように練習しましょう。 少し寂しい気もしますが、猫がリラックスして日々を過ごせるように、自立を促してあげましょう。

もし、物を破壊していたり粗相していたりしても、叱ることは逆効果になる恐れがあるのでやめましょう。 信頼している飼い主が突然大声で叱ること、これも猫にとっては避けたい「変化」であり、精神的な不安を抱えてしまう恐れがあります。問題行動が発覚しても冷静に対応して、原因の解決や環境の改善に努めましょう。

猫が粗相を繰り返したり、過剰に�グルーミングをしていたりしても、留守中では気がつきませんよね。留守中に猫が落ち着いて過ごせているかも、帰宅後の様子からは知ることができません。

分離不安の予防や改善の第一歩は、猫の状態をしっかりと把握しておくこと。そこで活用したいのが首輪型デバイスのCatlog(キャトログ)です。

Catlogを使えば、猫の行動を24時間365日記録しておくことができます。また行動の記録から、猫がくつろげているのかなど留守番中の様子をスマホからすぐに確認できます。留守番中の猫の行動を観察することで、普段との違いにも気がつきやすいでしょう。 さらに、寝ている時間や運動している時間も記録できるため、猫の体調管理にも役立ちます。

¥11,880

愛猫のコンディションを手軽に把握!データも残る!

Catlogの詳細はこちら\ 【無料】登録やログインも不要 /

Catlogアプリを実際にさわってみるCatlogアプリのデモをご体験いただくことで、実際に愛猫の行動やコンディションがどのように記録され表示されるかがイメージしていただきやすくなります。 デモ画面では、画面上での補足説明もあるため使用感を簡単にご体験いただけます。ぜひ一度お試しください。

猫の分離不安について解説しました。在宅ワークが続いたり出社することになったりと、頻繁に生活スタイルが変化する昨今。環境の変化は、飼い主だけでなく、猫にも大きな影響を与えています。 分離不安かも...と思ったら、まずは猫が過ごす環境や、飼い主との接し方を見つめなおしましょう。落ち着いて一人で過ごせるようになることが、症状改善への第一歩です。目が届かないときにはCatlogを活用し、猫がリラックスして過ごせているか、こまめにチェックしましょう。

この記事をシェア

ライター

猫様のいる暮らし編集部

2匹の猫様と一緒に暮らしています。無防備になったお腹に顔をうずめ、猫吸いをさせていただくのが至福の時間。 猫様との暮らしにまつわる情報をお届けします。

2023/05/16

2023/03/27

2022/11/29

2022/06/30

2022/01/13

2021/10/14

2021/07/13